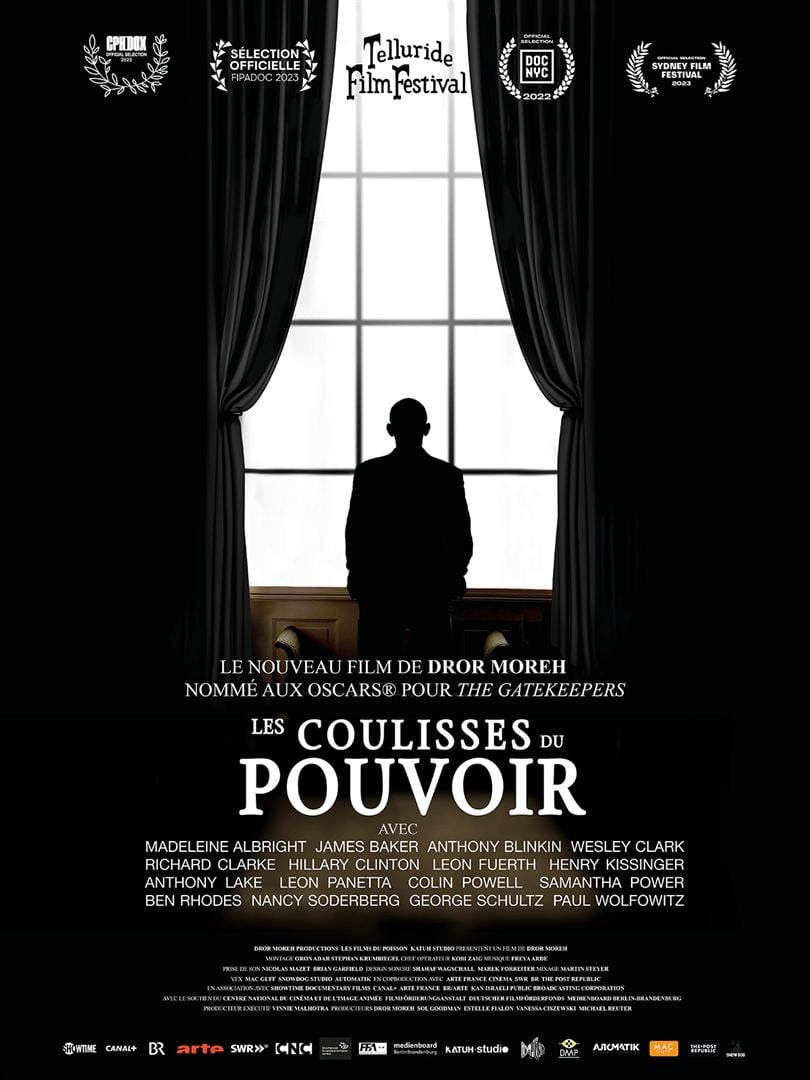

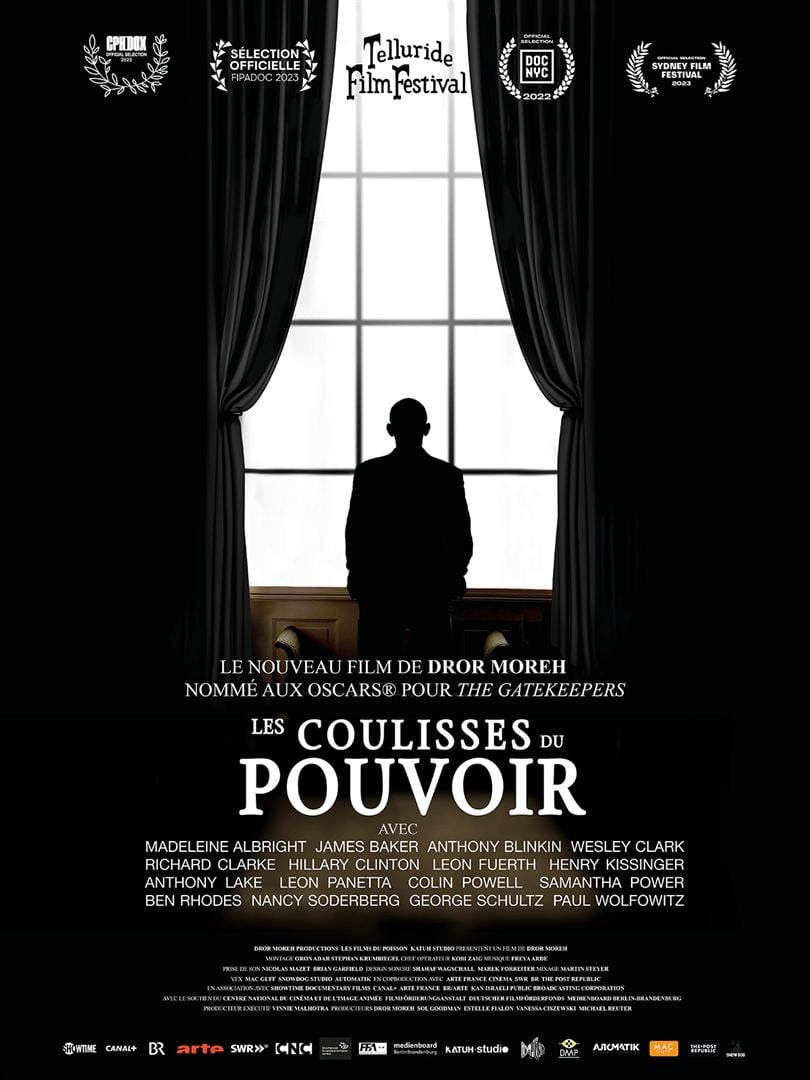

Si la fin de la Guerre froide avait suscité l’espoir d’un nouvel ordre mondial pacifié, les dernières décennies ont connu encore leur lot de guerres et de massacres que les Etats-Unis, malgré leur hyperpuissance n’ont pas su prévenir. Dror Moreh interroge les principaux acteurs de la politique étrangère américaine des trente dernières années sur cet échec collectif.

Si la fin de la Guerre froide avait suscité l’espoir d’un nouvel ordre mondial pacifié, les dernières décennies ont connu encore leur lot de guerres et de massacres que les Etats-Unis, malgré leur hyperpuissance n’ont pas su prévenir. Dror Moreh interroge les principaux acteurs de la politique étrangère américaine des trente dernières années sur cet échec collectif.

The Corridors of Power est un titre bien banal et bien obscur pour un documentaire aussi exceptionnel qui revisite l’histoire des relations internationales de 1989 à nos jours. Réalisé par un documentariste israélien, achevé en 2022, sorti la même année aux Etats-Unis, il a connu en France une diffusion ultra-confidentielle, dans une seule salle parisienne à des horaires improbables. C’est bien dommage.

Certes, c’est une œuvre exigeante sur les dilemmes de la politique étrangère, qui n’intéressera peut-être que quelques rares spécialistes des relations internationales. C’est aussi un spectacle éprouvant : par sa durée (plus de deux heures) et surtout par les images qu’il montre,de massacres et de charniers. Mais les questions qu’il pose et les réponses qu’il y donne sont d’une rare intelligence.

Dans les premières minutes de ce documentaire, on craint un procès à charge, inspiré par une thèse simpliste et bien-pensante : les États-Unis, malgré leur puissance, ont été incapables de prévenir et d’arrêter les crimes de guerre qui se sont paradoxalement multipliés depuis la fin de la guerre froide dans l’ex-Yougoslavie, au Rwanda, en Syrie…

En se donnant le temps d’examiner cette thèse, The Corridors of Power accepte la complexité. Il aurait été tellement simple de mettre les errements de la diplomatie américaine sur le dos des intérêts financiers ou des petits calculs politiciens. Mais en décortiquant chaque événement, en prenant le temps d’expliquer les positions de chacune des parties prenantes à la prise de décision, le documentaire permet de mieux comprendre et surtout de recontextualiser les positions arrêtées. Il montre par exemple dans quelle mesure l’indécision américaine en ex-Yougoslavie en 1993-1994 s’explique par le manque d’expérience du jeune président Clinton récemment élu, alors que cinq ans plus tard, fort de l’expérience acquise et de sa notoriété grandissante, il prend au Kosovo une position beaucoup plus hardie.

The Corridors of Power montre surtout que, contrairement à l’image qu’on s’en fait ou que l’Histoire reconstruit a posteriori il n’y a pas une « bonne » et une « mauvaise » décision mais que la salle de crise réunit autour du président « des gens imparfaits disposant d’informations imparfaites devant prendre des décisions imparfaites ».

Si ce documentaire avait un seul mérite, outre celui de déchiffrer la complexité du processus de décision, c’est celui de refuser l’opposition manichéenne entre la « mauvaise » abstention et la « bonne » intervention. Car rester inactif face à un génocide qui se commet, ne signifie pas ipso facto que l’intervention militaire pour y mettre un terme soit la bonne solution.

Quelques exemples suffisent à le montrer. Celui de la Libye est particulièrement révélateur. Au nom de la « responsabilité de protéger » que le président Obama venait de théoriser, les Etats-Unis, avec l’aide du Royaume-Uni et de la France, sont intervenus en Libye et ont débarrassé ce pays d’un sanglant dictateur. Mais ils l’ont fait sans l’aval du Conseil de sécurité et ont abandonné le pays à la guerre civile.

Ce précédent éclaire l’inaction occidentale en Syrie, ensanglantée elle aussi par les exactions d’un autre dictateur. En violation de la promesse qu’il avait faite d’intervenir si Bachar utiliserait l’arme chimique, Obama est resté l’arme au pied après les massacres de la Ghouta au gaz sarin en août 2013. The Corridors of Power consacre à cet épisode de longs et éclairants développements.

The Corridors of Power interroge le gratin de la diplomatie américaine de ces quarante dernières années. Son personnage récurrent est Samantha Power. Journaliste, formée à Yale et à Harvard, elle décroche le prix Pulitzer en 2002 pour son volumineux essai A Problem from Hell sur la réponse américaine aux génocides. Proche du parti démocrate, elle a accompagné Obama dans sa conquête du pouvoir, a servi auprès de lui au Conseil de sécurité nationale avant de devenir son ambassadrice à l’Onu. Cette « femme puissante » fut la conscience droitsdelhommiste du président démocrate et dut assumer des décisions qui mettaient à mal ses valeurs.

La bande-annonce

Damien Manivel (Le Parc, Les Enfants d’Isadora, Magdala) avait le projet de réunir une bande d’adolescents pour filmer en un seul plan séquence leur dernière nuit ensemble, sur une plage bretonne, à la veille du départ de l’une d’entre eux au Canada. Faute de financement, ce film n’a pas été tourné. Mais des rushes ont été gardés des deux semaines que la petite troupe avait passées, au début de l’été, pour apprendre à se connaître et répéter ensemble. Ce sont ces rushes que le producteur du film a convaincu le réalisateur de monter et d’en faire un film.

Damien Manivel (Le Parc, Les Enfants d’Isadora, Magdala) avait le projet de réunir une bande d’adolescents pour filmer en un seul plan séquence leur dernière nuit ensemble, sur une plage bretonne, à la veille du départ de l’une d’entre eux au Canada. Faute de financement, ce film n’a pas été tourné. Mais des rushes ont été gardés des deux semaines que la petite troupe avait passées, au début de l’été, pour apprendre à se connaître et répéter ensemble. Ce sont ces rushes que le producteur du film a convaincu le réalisateur de monter et d’en faire un film.

Jérémie Fontanieu, professeur d’économie en terminale au lycée Delacroix de Drancy, acoquiné avec son collègue en mathématiques, se targue d’avoir inventé une méthode garantissant 100 % de réussite au baccalauréat. Il la met en oeuvre avec succès depuis 2015. Il a décidé de filmer avec leur accord les élèves de la promotion 2019-2020 – sans bizarrement que soit jamais évoqué le Covid et ses conséquences sur la scolarité.

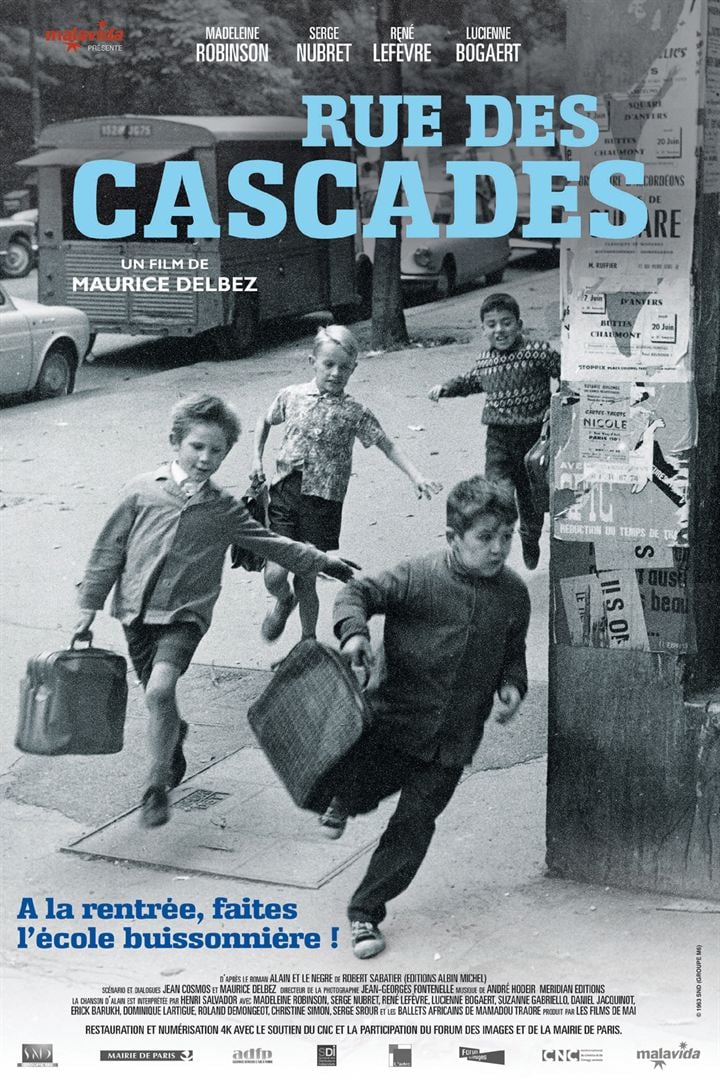

Jérémie Fontanieu, professeur d’économie en terminale au lycée Delacroix de Drancy, acoquiné avec son collègue en mathématiques, se targue d’avoir inventé une méthode garantissant 100 % de réussite au baccalauréat. Il la met en oeuvre avec succès depuis 2015. Il a décidé de filmer avec leur accord les élèves de la promotion 2019-2020 – sans bizarrement que soit jamais évoqué le Covid et ses conséquences sur la scolarité. Alain est un gamin haut comme trois pommes qui aime faire des pitreries avec ses camarades. Sa mère, une veuve quadragénaire, tient un café-épicerie dans une petite rue de Ménilmontant. Elle est tombée amoureuse de Vincent, un Antillais, plus jeune qu’elle. Vincent inspire à Alain une franche hostilité teintée de racisme. Mais bien vite la gentillesse de Vincent viendra à bout des préjugés du petit garçon.

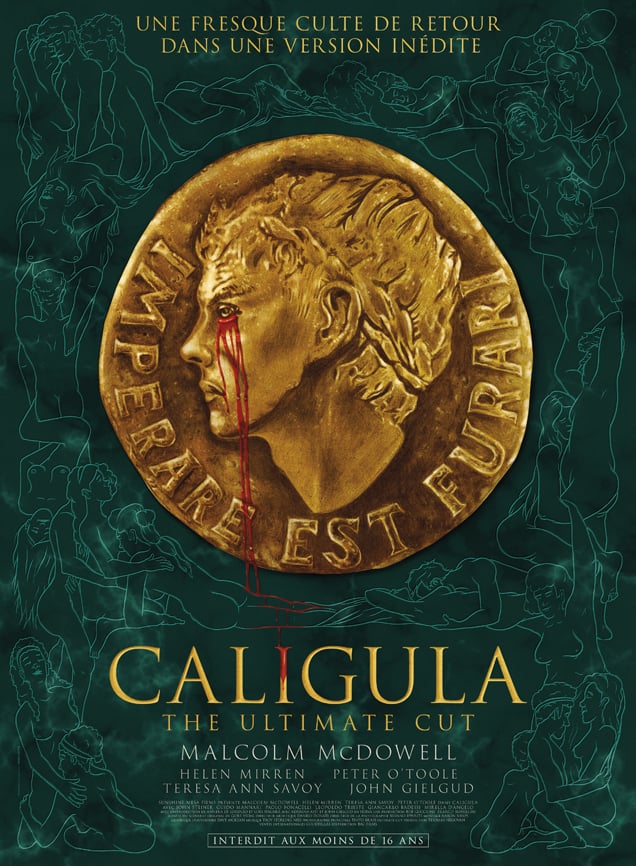

Alain est un gamin haut comme trois pommes qui aime faire des pitreries avec ses camarades. Sa mère, une veuve quadragénaire, tient un café-épicerie dans une petite rue de Ménilmontant. Elle est tombée amoureuse de Vincent, un Antillais, plus jeune qu’elle. Vincent inspire à Alain une franche hostilité teintée de racisme. Mais bien vite la gentillesse de Vincent viendra à bout des préjugés du petit garçon. Caligula (Malcom Mac Dowell) a régné entre 37 et 41 ap. J-C. Son surnom lui venait des « petites bottes » qu’il portait enfant, auprès de son père Germanicus. Apparenté par son père à Marc Antoine, par sa mère à Auguste, il a succédé à Tibère (Peter O’Toole) dont il était le petit-neveu et le fils adoptif, mais qui lui préférait Gémellus, que Caligula fera assassiner. Le règne de Caligula a vite basculé dans le despotisme et la démesure. Il entretenait une relation incestueuse avec sa sœur Drusilla (le rôle refusé par Maria Schneider qui le jugeait trop dénudé fut interprété par Teresa Ann Savoy) qu’il fit diviniser après sa mort en 38. En butte à l’hostilité des sénateurs, qu’il avait humiliés, il fut assassiné par sa garde prétorienne.

Caligula (Malcom Mac Dowell) a régné entre 37 et 41 ap. J-C. Son surnom lui venait des « petites bottes » qu’il portait enfant, auprès de son père Germanicus. Apparenté par son père à Marc Antoine, par sa mère à Auguste, il a succédé à Tibère (Peter O’Toole) dont il était le petit-neveu et le fils adoptif, mais qui lui préférait Gémellus, que Caligula fera assassiner. Le règne de Caligula a vite basculé dans le despotisme et la démesure. Il entretenait une relation incestueuse avec sa sœur Drusilla (le rôle refusé par Maria Schneider qui le jugeait trop dénudé fut interprété par Teresa Ann Savoy) qu’il fit diviniser après sa mort en 38. En butte à l’hostilité des sénateurs, qu’il avait humiliés, il fut assassiné par sa garde prétorienne. Mira a seize ans. Elle est l’élève modèle d’un pensionnat situé dans l’Uttarakhand, sur les contreforts himalayens. Elle vient même d’en être élue « préfète », une première dans ce lycée mixte. Y règne une discipline de fer qu’elle a désormais la charge de faire respecter en lien avec la proviseure. Toute relation inappropriée entre garçons et filles est prohibée ; mais cela n’empêche pas Mira de flirter avec Srinavas, un séduisant lycéen fraîchement débarqué de Hong Kong. La mère de Mira ne voit pas d’un bon oeil cette relation.

Mira a seize ans. Elle est l’élève modèle d’un pensionnat situé dans l’Uttarakhand, sur les contreforts himalayens. Elle vient même d’en être élue « préfète », une première dans ce lycée mixte. Y règne une discipline de fer qu’elle a désormais la charge de faire respecter en lien avec la proviseure. Toute relation inappropriée entre garçons et filles est prohibée ; mais cela n’empêche pas Mira de flirter avec Srinavas, un séduisant lycéen fraîchement débarqué de Hong Kong. La mère de Mira ne voit pas d’un bon oeil cette relation. Si la fin de la Guerre froide avait suscité l’espoir d’un nouvel ordre mondial pacifié, les dernières décennies ont connu encore leur lot de guerres et de massacres que les Etats-Unis, malgré leur hyperpuissance n’ont pas su prévenir. Dror Moreh interroge les principaux acteurs de la politique étrangère américaine des trente dernières années sur cet échec collectif.

Si la fin de la Guerre froide avait suscité l’espoir d’un nouvel ordre mondial pacifié, les dernières décennies ont connu encore leur lot de guerres et de massacres que les Etats-Unis, malgré leur hyperpuissance n’ont pas su prévenir. Dror Moreh interroge les principaux acteurs de la politique étrangère américaine des trente dernières années sur cet échec collectif. Les chemins d’Alma (Isabelle Huppert), une grande bourgeoise bordelaise, et de Mina (Hafsia Herzi), une modeste employée d’un pressing dans l’Aude, n’auraient jamais dû se croiser. Elles se rencontrent pourtant au parloir de la prison où leurs maris sont emprisonnés : celui d’Alma, un neurochirurgien, a fauché en état d’ivresse deux piétonnes, celui de Mina a braqué une bijouterie. Alma, qui s’ennuie dans sa maison trop grande, propose à Mina d’y emménager avec ses enfants.

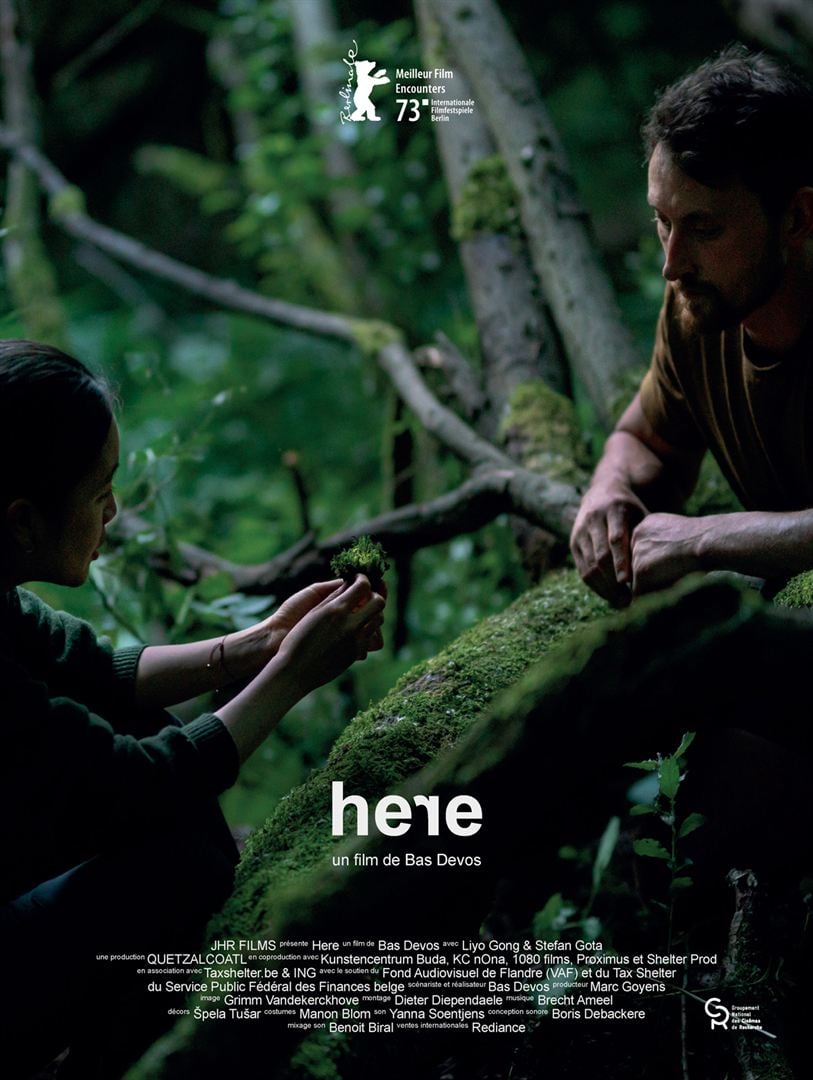

Les chemins d’Alma (Isabelle Huppert), une grande bourgeoise bordelaise, et de Mina (Hafsia Herzi), une modeste employée d’un pressing dans l’Aude, n’auraient jamais dû se croiser. Elles se rencontrent pourtant au parloir de la prison où leurs maris sont emprisonnés : celui d’Alma, un neurochirurgien, a fauché en état d’ivresse deux piétonnes, celui de Mina a braqué une bijouterie. Alma, qui s’ennuie dans sa maison trop grande, propose à Mina d’y emménager avec ses enfants. C’est l’été à Bruxelles. Les constructions s’arrêtent. Les travailleurs du bâtiment rentrent chez eux pour les vacances. Stefan doit attendre que sa voiture soit réparée pour prendre la route vers la Roumanie. Ces quelques jours lui laissent le temps de vider le frigo des légumes qui y étaient restés, d’en faire une soupe et d’aller la distribuer à quelques amis autour de lui. Se réfugiant le temps d’une averse dans un restaurant chinois, il y fait la rencontre de Shuxiu. La belle trentenaire est bryologue. Elle étudie les mousses à l’université et parcourt les bois environnant la capitale belge pour en prélever des échantillons. C’est là qu’elle rencontre une seconde fois Stefan sur le chemin du garage où sa voiture doit être réparée.

C’est l’été à Bruxelles. Les constructions s’arrêtent. Les travailleurs du bâtiment rentrent chez eux pour les vacances. Stefan doit attendre que sa voiture soit réparée pour prendre la route vers la Roumanie. Ces quelques jours lui laissent le temps de vider le frigo des légumes qui y étaient restés, d’en faire une soupe et d’aller la distribuer à quelques amis autour de lui. Se réfugiant le temps d’une averse dans un restaurant chinois, il y fait la rencontre de Shuxiu. La belle trentenaire est bryologue. Elle étudie les mousses à l’université et parcourt les bois environnant la capitale belge pour en prélever des échantillons. C’est là qu’elle rencontre une seconde fois Stefan sur le chemin du garage où sa voiture doit être réparée. Pompo est une productrice qui a hérité de son grand-père la passion du cinéma. Hélas, elle ne produit guère que des séries B sans âme. Elle a toutefois écrit un scénario plus personnel, mettant en scène un vieux chef d’orchestre qui retrouve l’inspiration dans une retraite bucolique au contact d’une jeune paysanne. Pompo décide d’en confier la réalisation à son assistant, le jeune Gene, qui n’a aucune expérience mais a la passion du cinéma chevillée au corps. Pour le rôle principal, elle convainc une vieille star, ami de son grand-père. Et pour la jeune ingénue, elle recrute une inconnue dont Gene tombe instantanément amoureux.

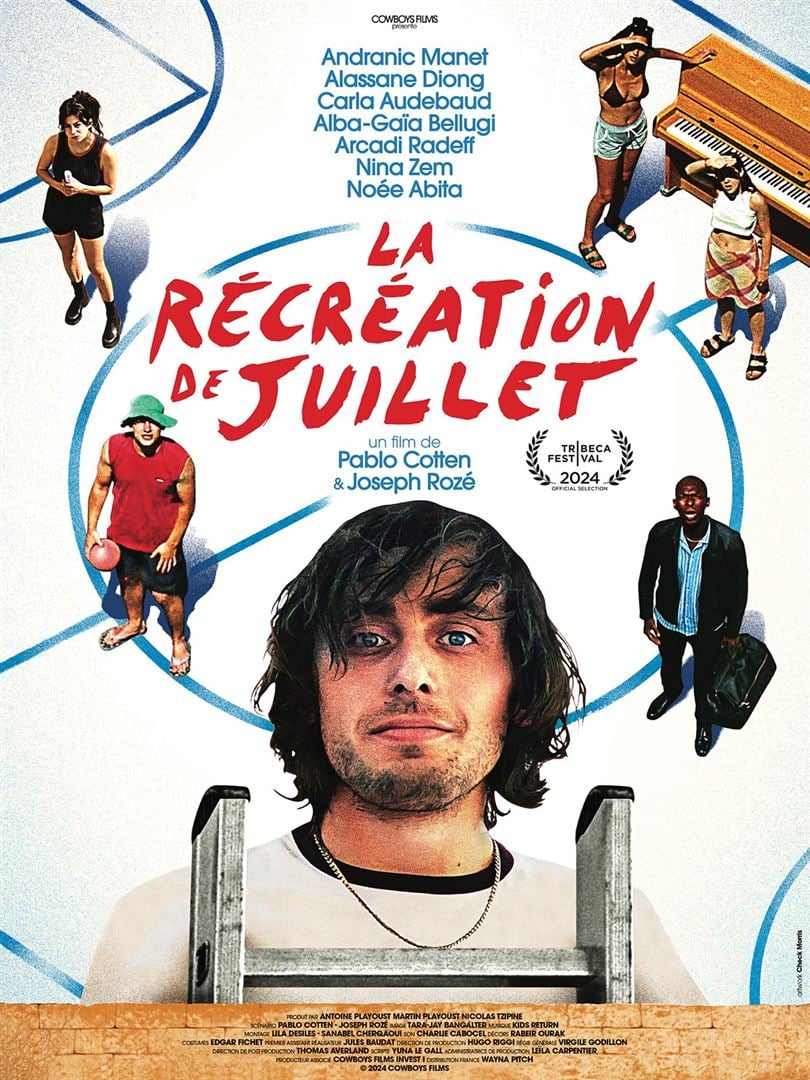

Pompo est une productrice qui a hérité de son grand-père la passion du cinéma. Hélas, elle ne produit guère que des séries B sans âme. Elle a toutefois écrit un scénario plus personnel, mettant en scène un vieux chef d’orchestre qui retrouve l’inspiration dans une retraite bucolique au contact d’une jeune paysanne. Pompo décide d’en confier la réalisation à son assistant, le jeune Gene, qui n’a aucune expérience mais a la passion du cinéma chevillée au corps. Pour le rôle principal, elle convainc une vieille star, ami de son grand-père. Et pour la jeune ingénue, elle recrute une inconnue dont Gene tombe instantanément amoureux. Jeune professeur de musique dans le collège où il fut plus jeune lui-même élève, Gaspard (Andranic Manet) profite de la vacance des locaux durant les vacances d’été pour y inviter cinq amis d’enfance. Leur réunion a un but caché : commémorer la mémoire de Louise, la sœur jumelle de Gaspard qui vient de mourir en Argentine.

Jeune professeur de musique dans le collège où il fut plus jeune lui-même élève, Gaspard (Andranic Manet) profite de la vacance des locaux durant les vacances d’été pour y inviter cinq amis d’enfance. Leur réunion a un but caché : commémorer la mémoire de Louise, la sœur jumelle de Gaspard qui vient de mourir en Argentine.