Après une expérience traumatisante aux urgences d’un grand hôpital, Nour Hamadi (Zita Hanrot) trouve un poste d’infirmière chez Arkalu, l’usine chimique où son père (Sami Bouajila) travaille depuis des dizaines d’années. Elle y fait des découvertes alarmantes sur la santé des ouvriers. Lorsqu’elle tire la sonnette d’alarme, elle se fait rabrouer par son père qui, sa vie durant, s’est battu pour protéger l’emploi de ses camarades et par le directeur de l’entreprise (Olivier Gourmet) qui craint que ces révélations ne remettent en cause les autorisations administratives dont elle bénéficie. Auprès de Emma (Céline Sallette), une journaliste militante engagée pour la défense de l’environnement, Nour trouvera peut-être le courage de rendre publiques les informations qu’elles possèdent au risque de trahir la confiance de son père.

Après une expérience traumatisante aux urgences d’un grand hôpital, Nour Hamadi (Zita Hanrot) trouve un poste d’infirmière chez Arkalu, l’usine chimique où son père (Sami Bouajila) travaille depuis des dizaines d’années. Elle y fait des découvertes alarmantes sur la santé des ouvriers. Lorsqu’elle tire la sonnette d’alarme, elle se fait rabrouer par son père qui, sa vie durant, s’est battu pour protéger l’emploi de ses camarades et par le directeur de l’entreprise (Olivier Gourmet) qui craint que ces révélations ne remettent en cause les autorisations administratives dont elle bénéficie. Auprès de Emma (Céline Sallette), une journaliste militante engagée pour la défense de l’environnement, Nour trouvera peut-être le courage de rendre publiques les informations qu’elles possèdent au risque de trahir la confiance de son père.

« Un thriller écologique haletant » nous annonce l’affiche de Rouge, le deuxième long métrage de Farid Bentoumi, tourné, comme le premier, Good Luck Algeria, en Isère. C’est sans doute un peu excessif. Si Rouge marche sur les brisées de Dark Waters en racontant, comme lui, l’enquête menée sur les pratiques polluantes de l’industrie chimique (les faits sont inspirés de la pollution aux boues rouges de l’usine Alteo de Gardanne dans le parc national des Calanques), il n’en a ni l’âpreté ni la rigueur.

Rouge n’en constitue pas moins un film solide et convaincant qui tresse intelligemment deux trames narratives.

D’un côté le film politique qui fait fonds sur deux sujets à la mode : la défense de l’environnement – avec laquelle je suis évidemment d’accord – et la dénonciation de la corruption des grands groupes industriels – dont la démagogie et le simplisme m’inspirent quelques réserves. Ces deux sujets sont portés par la lanceuse d’alerte interprétée par Zita Hanrot (César du meilleur espoir féminin en 2016 pour son rôle dans Fatima), une figure éminemment dramaturgique dont le cinéma s’est logiquement emparé depuis quelques années : scandale du Mediator (La Fille de Brest) ou affaire Clearstream (L’Enquête).

De l’autre, Rouge est un drame familial dont les deux personnages principaux sont une fille et son père, dont l’amour réciproque sera douloureusement remis en cause par leurs loyautés et leurs éthiques respectives. Avoir placé son héroïne dans cette situation familiale là est une sacrée bonne idée du scénariste qui souligne le dilemme auquel les lanceurs d’alerte sont confrontés : révéler la vérité, oui, mais au risque de s’aliéner non seulement ses collègues de travail mais aussi ses proches.

On peut certes reprocher à Rouge son académisme, les lieux communs qu’il ne manque pas d’aligner. Mais c’est faire un procès bien sévère à ce film juste et efficace, interprété par un quatuor d’acteurs parmi les plus affûtés du cinéma français contemporain.

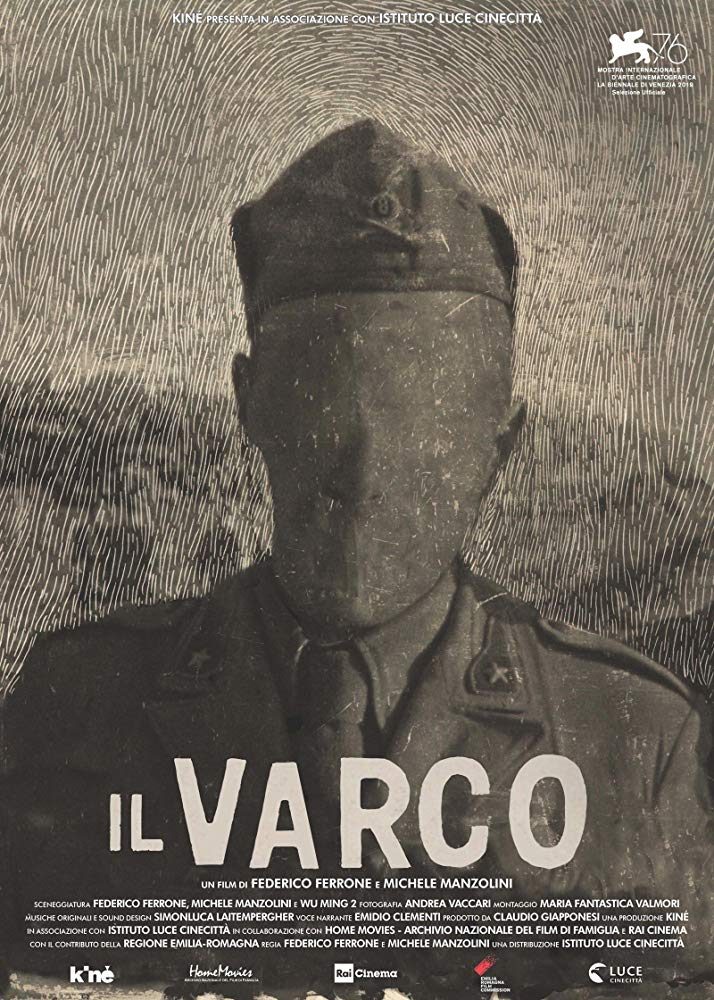

En 1941, l’Italie fasciste est alliée à l’Allemagne hitlérienne. L’armée italienne est requise pour participer à l’opération Barbarossa sur le front de l’Est. Un officier italien, de mère russe, est rappelé pour servir d’interprète. Il traverse l’Europe en fourgon militaire pour gagner son poste en Ukraine.

En 1941, l’Italie fasciste est alliée à l’Allemagne hitlérienne. L’armée italienne est requise pour participer à l’opération Barbarossa sur le front de l’Est. Un officier italien, de mère russe, est rappelé pour servir d’interprète. Il traverse l’Europe en fourgon militaire pour gagner son poste en Ukraine. Jean-Louis (Laurent Lafitte) est avocat dans un grand cabinet parisien. Il mène une vie confortable aux côtés de Valérie (Karin Viard) que vient brutalement interrompre un événement extraordinaire : un beau jour, son cœur s’arrête de battre. Son meilleur ami, vétérinaire (Vincent Macaigne), est catégorique : inutile d’aller aux urgences, tout va bien. La médium que Jean-Louis consulte (Nicole Garcia) est moins optimiste : Jean-Louis va mourir si son cœur ne redémarre pas. Pour y parvenir, elle exige de Jean-Louis qu’il remonte à ses origines et prenne en photo…. le sexe de sa mère.

Jean-Louis (Laurent Lafitte) est avocat dans un grand cabinet parisien. Il mène une vie confortable aux côtés de Valérie (Karin Viard) que vient brutalement interrompre un événement extraordinaire : un beau jour, son cœur s’arrête de battre. Son meilleur ami, vétérinaire (Vincent Macaigne), est catégorique : inutile d’aller aux urgences, tout va bien. La médium que Jean-Louis consulte (Nicole Garcia) est moins optimiste : Jean-Louis va mourir si son cœur ne redémarre pas. Pour y parvenir, elle exige de Jean-Louis qu’il remonte à ses origines et prenne en photo…. le sexe de sa mère. De 2014 à 2017, l’État islamique installa sa capitale à Raqqa et y imposa la charia. Libérée par les forces démocratiques syriennes en octobre 2017, la ville fut ravagée par les bombardements aériens et les combats de rue. Sa nouvelle maire, Leila Mustapha, est une jeune Kurde, ingénieur civil, âgée de trente ans à peine.

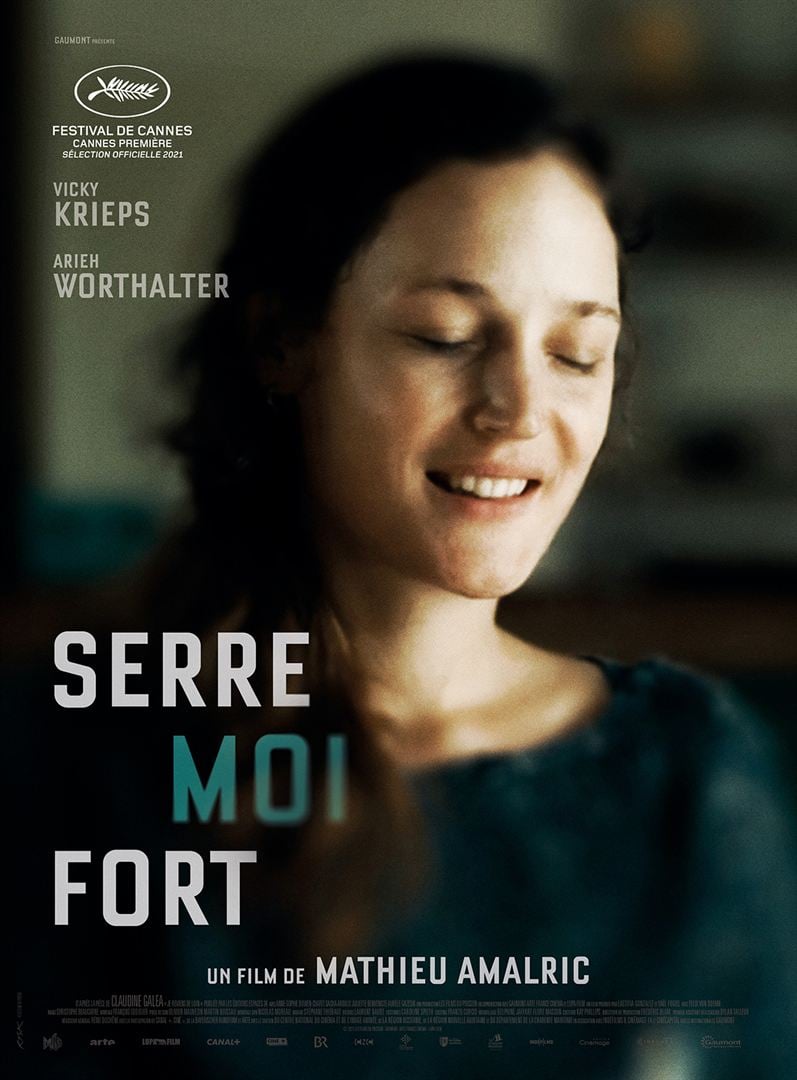

De 2014 à 2017, l’État islamique installa sa capitale à Raqqa et y imposa la charia. Libérée par les forces démocratiques syriennes en octobre 2017, la ville fut ravagée par les bombardements aériens et les combats de rue. Sa nouvelle maire, Leila Mustapha, est une jeune Kurde, ingénieur civil, âgée de trente ans à peine. « Ça semble être l’histoire d’une femme qui s’en va. » Un beau matin d’hiver, Clarisse (Vicky Krieps) prend sa voiture et quitte sa maison, son mari (Arieh Worthalter) et ses deux enfants, Louise et Paul, pour dit-elle « rouler vers la mer ». Mais bien vite la narration se brouille et les questions surgissent, entretenues par les paroles de Clarisse, « Ce n’est pas moi qui suis partie, j’invente » : qui quitte qui ? qui rêve qui ? qui pleure qui ?

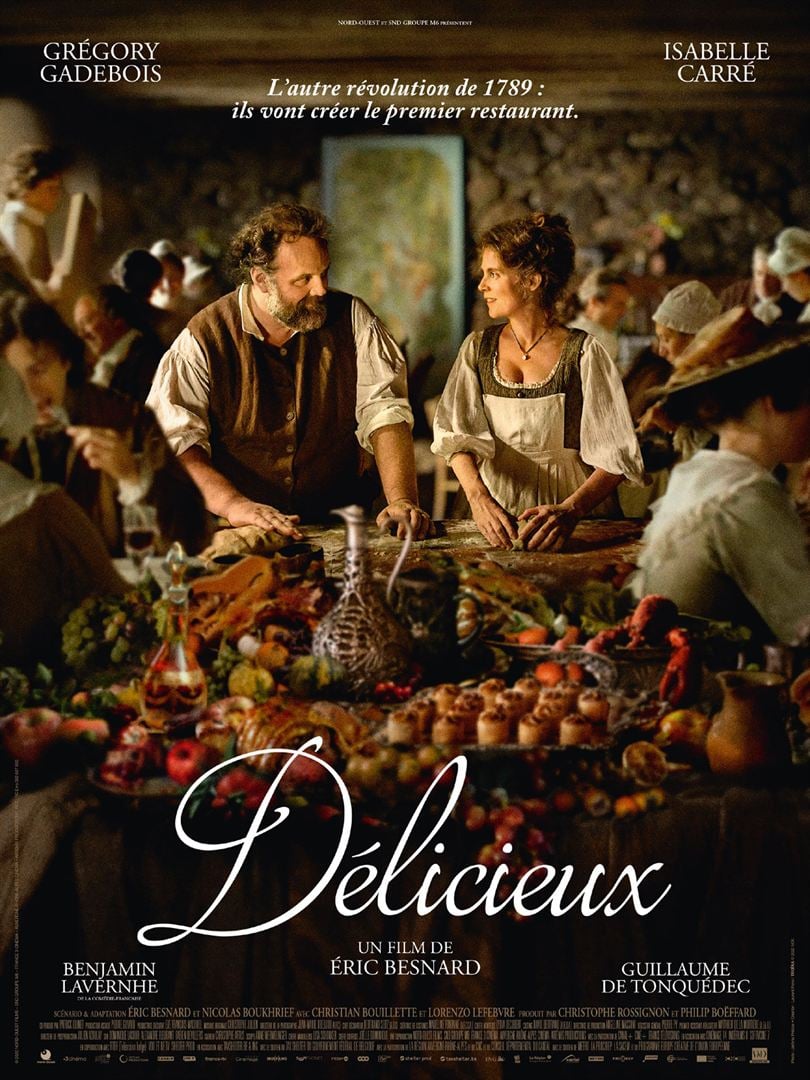

« Ça semble être l’histoire d’une femme qui s’en va. » Un beau matin d’hiver, Clarisse (Vicky Krieps) prend sa voiture et quitte sa maison, son mari (Arieh Worthalter) et ses deux enfants, Louise et Paul, pour dit-elle « rouler vers la mer ». Mais bien vite la narration se brouille et les questions surgissent, entretenues par les paroles de Clarisse, « Ce n’est pas moi qui suis partie, j’invente » : qui quitte qui ? qui rêve qui ? qui pleure qui ? Ancien boulanger, promu grace à son amour de la cuisine et à son talent, Pierre Manceron (Grégory Gadebois) travaille au service du duc de Chamfort (Benjamin Lavernhe). Mais l’orgueilleux maître queux est limogé pour avoir refusé de se plier au lourd protocole de la maison et avoir osé servir une mise en bouche à la pomme de terre et à la truffe à son maître et à ses invités. Dégoûté de la vie et de la cuisine, il reprend l’auberge de son père récemment décédé au fond du Cantal. L’arrivée de Louise (Isabelle Carré), qui lui demande de la prendre comme apprentie, lui redonnera progressivement goût à la vie et l’incitera à inventer le premier restaurant.

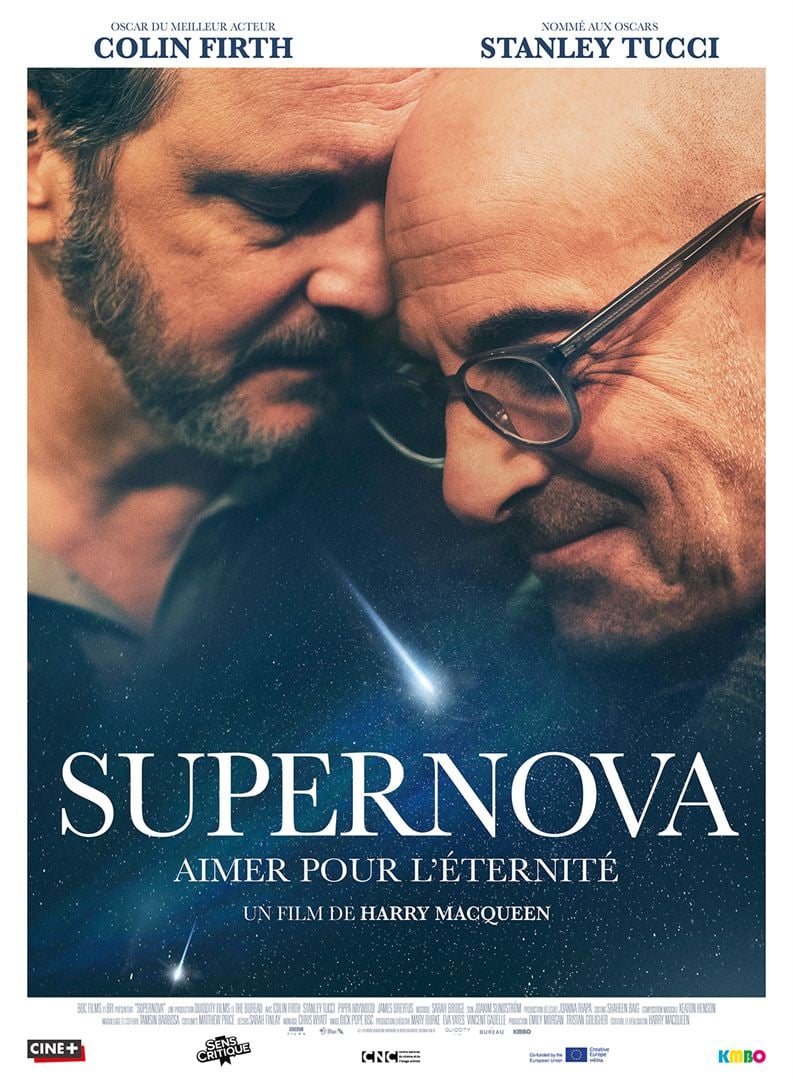

Ancien boulanger, promu grace à son amour de la cuisine et à son talent, Pierre Manceron (Grégory Gadebois) travaille au service du duc de Chamfort (Benjamin Lavernhe). Mais l’orgueilleux maître queux est limogé pour avoir refusé de se plier au lourd protocole de la maison et avoir osé servir une mise en bouche à la pomme de terre et à la truffe à son maître et à ses invités. Dégoûté de la vie et de la cuisine, il reprend l’auberge de son père récemment décédé au fond du Cantal. L’arrivée de Louise (Isabelle Carré), qui lui demande de la prendre comme apprentie, lui redonnera progressivement goût à la vie et l’incitera à inventer le premier restaurant. Sam (Colin Firth) et Tusker (Stanley Tucci) vivent en couple depuis vingt ans. Sam est pianiste, Tusker écrivain. Sam est anglais, Tusker américain.

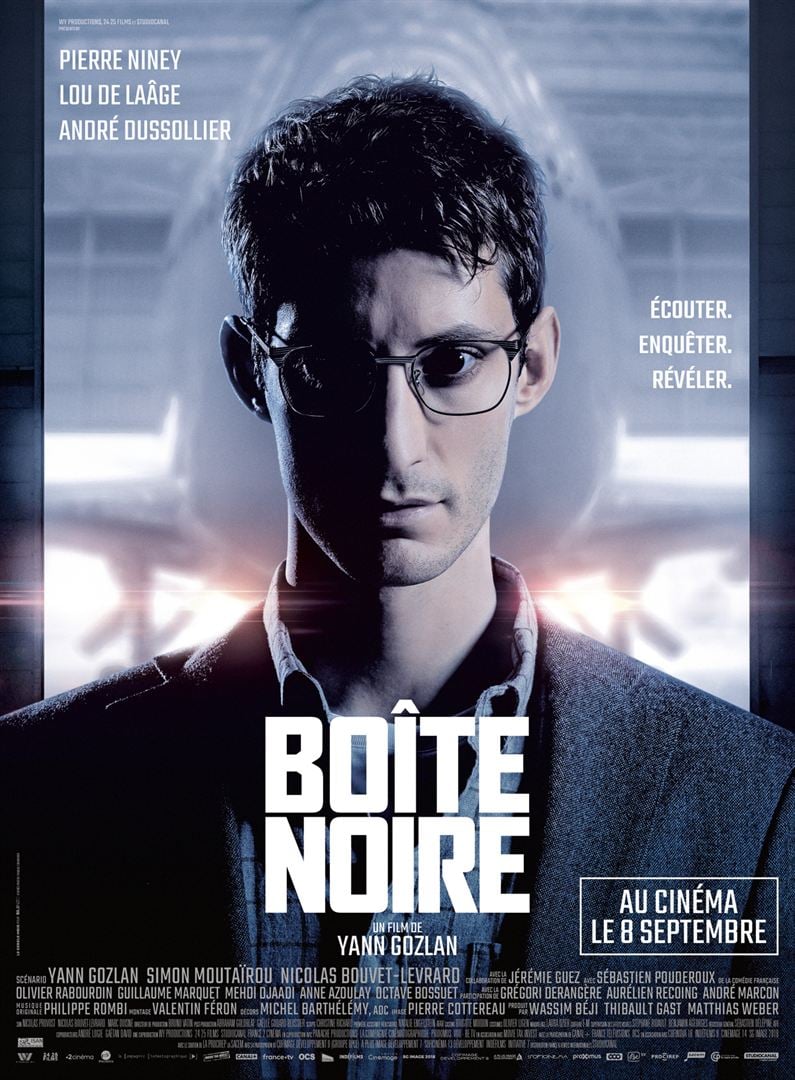

Sam (Colin Firth) et Tusker (Stanley Tucci) vivent en couple depuis vingt ans. Sam est pianiste, Tusker écrivain. Sam est anglais, Tusker américain. Le nouvel Atrian800, ralliant Paris de Dubaï, s’écrase dans les Alpes, tuant tous les passagers et l’équipage. Le Bureau Enquêtes Accidents (BEA) est immédiatement dépêché sur les lieux pour éclaircir les circonstances du drame.

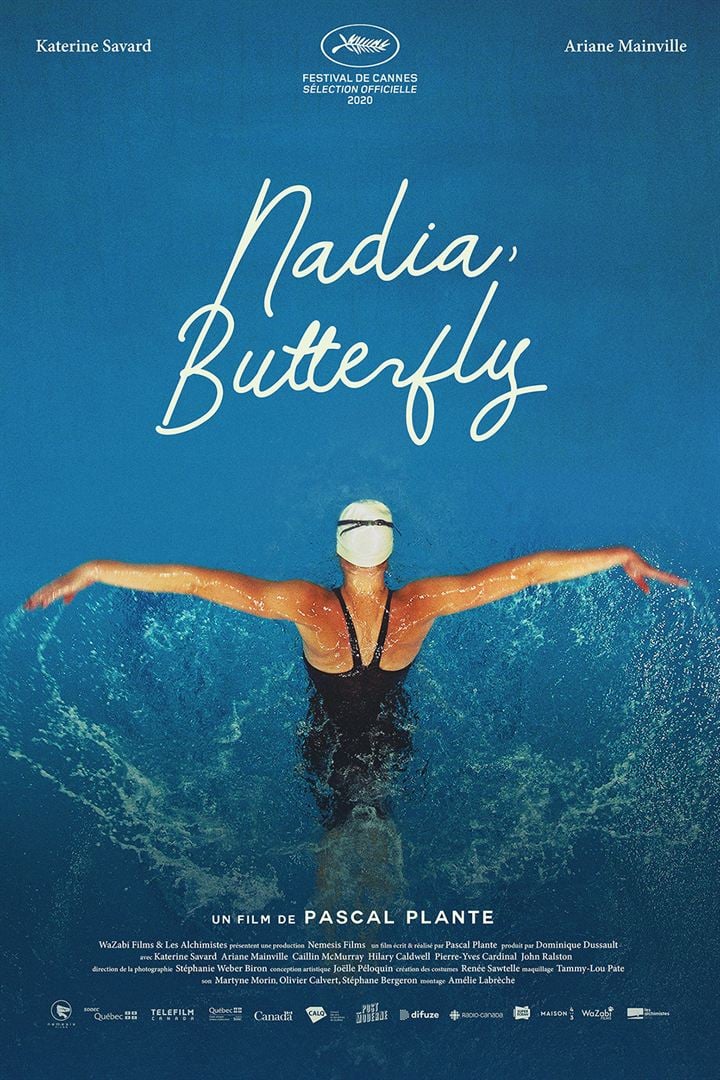

Le nouvel Atrian800, ralliant Paris de Dubaï, s’écrase dans les Alpes, tuant tous les passagers et l’équipage. Le Bureau Enquêtes Accidents (BEA) est immédiatement dépêché sur les lieux pour éclaircir les circonstances du drame. Nadia a vingt-trois ans et a décidé de prendre sa retraite. Pourquoi ? Parce qu’elle est nageuse professionnelle de papillon et qu’elle veut partir au sommet de sa gloire après les Jeux olympiques. Elle manque d’un cheveu une médaille dans l’épreuve individuelle ; mais, avec ses trois partenaires, elle décroche le bronze pour le Canada dans le relais. Les deux jours suivants, avant de quitter Tokyo, elle décompresse, entre soulagement et nostalgie.

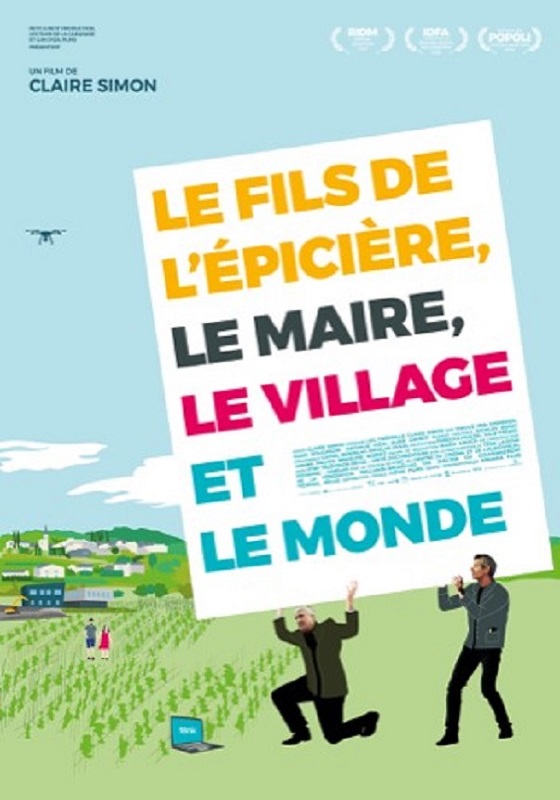

Nadia a vingt-trois ans et a décidé de prendre sa retraite. Pourquoi ? Parce qu’elle est nageuse professionnelle de papillon et qu’elle veut partir au sommet de sa gloire après les Jeux olympiques. Elle manque d’un cheveu une médaille dans l’épreuve individuelle ; mais, avec ses trois partenaires, elle décroche le bronze pour le Canada dans le relais. Les deux jours suivants, avant de quitter Tokyo, elle décompresse, entre soulagement et nostalgie. Lussas est un petit village du sud de l’Ardèche. Depuis une trentaine d’années, grâce à l’énergie de deux hommes, Jean-Marie Barbe, le président de l’association Ardèche Images, et Jean-Paul Roux, le maire, s’y tiennent chaque été les États généraux du film documentaire. Le documentaire de Claire Simon filme un moment particulier de cette vie associative : la création de Tënk, une plate-forme de vidéos documentaires à la demande, et la construction de L’Imaginaire, un espace de formation et de post-production.

Lussas est un petit village du sud de l’Ardèche. Depuis une trentaine d’années, grâce à l’énergie de deux hommes, Jean-Marie Barbe, le président de l’association Ardèche Images, et Jean-Paul Roux, le maire, s’y tiennent chaque été les États généraux du film documentaire. Le documentaire de Claire Simon filme un moment particulier de cette vie associative : la création de Tënk, une plate-forme de vidéos documentaires à la demande, et la construction de L’Imaginaire, un espace de formation et de post-production.