Alithea Binnie (Tilda Swinton) est une intellectuelle solitaire, qui ne trouve depuis l’enfance son bonheur que plongée dans l’étude. Cette éminente narratologue anglaise, victime de déroutantes hallucinations, se rend à Istanbul pour y donner une conférence. Elle y soutient que la science comme instrument d’explication du monde a supplanté le mythe. Dans le grand bazar, elle achète un carafon qui retenait prisonnier un djinn (Idris Elba). Sitôt libéré, il lui propose d’exaucer trois vœux. Mais la conférencière, qui sait d’expérience ce qu’il en coûte à se montrer trop gourmand, préfère écouter le djinn raconter l’histoire de sa vie.

Alithea Binnie (Tilda Swinton) est une intellectuelle solitaire, qui ne trouve depuis l’enfance son bonheur que plongée dans l’étude. Cette éminente narratologue anglaise, victime de déroutantes hallucinations, se rend à Istanbul pour y donner une conférence. Elle y soutient que la science comme instrument d’explication du monde a supplanté le mythe. Dans le grand bazar, elle achète un carafon qui retenait prisonnier un djinn (Idris Elba). Sitôt libéré, il lui propose d’exaucer trois vœux. Mais la conférencière, qui sait d’expérience ce qu’il en coûte à se montrer trop gourmand, préfère écouter le djinn raconter l’histoire de sa vie.

Entre deux Mad Max – le quatrième en 2015 reçut un accueil si unanime que je n’ose plus citer ma critique mitigée et le cinquième est en cours de tournage – le réalisateur George Miller prend son public à contre-pied en lui livrant un film inclassable.

La touche de folie que porte Tilda Swinton laisse augurer, quand on regarde sa bande-annonce et sa première demi-heure à une comédie vagabonde sur les bords du Bosphore. Mais bien vite, le film semble trouver son rythme avec l’entrée en scène, impressionnante…. évidemment impressionnante… de Idris Elba. Une histoire se raconte, celle du djinn (qui restera innommé tout le long du film), de la façon dont il se libère des bouteilles dans lesquelles il est régulièrement enfermé, depuis sa présence résignée aux ébats du roi Solomon et de la reine de Saba jusqu’à sa participation à la succession de Soliman le Magnifique. La reconstitution est luxueuse, donnant l’occasion de quelques scènes épiques qui louchent du côté du kitsch assumé de 300 sinon des Dix Commandements.

On aurait pu s’en contenter. Mais, las ! [attention spoiler] George Miller trouve le moyen d’en rajouter une troisième couche dans la dernière demi-heure qui quitte les rives du Bosphore et la chambre d’hôtel où un véritable récit-monde se racontait pour la grisaille londonienne. Les récits mythologiques cèdent le pas à une banale romance que le scénario n’arrive pas à conclure dans une fin à tiroirs que je ne suis pas sûr d’avoir comprise. Tout le plaisir pris à suivre l’épopée étourdissante d’Idris Elba à travers les siècles se retrouve pris au piège d’une intrigue minuscule et sans originalité.

Nathalie (Isabelle Carré) travaille pour la Commission européenne en Sicile à l’accueil des réfugiés provenant de la rive su de la Méditerranée. Dans le camp qu’elle dirige, elle prépare dans le plus grand secret la visite surprise que doivent y faire Emmanuel Macron et Angela Merkel, précédés par deux de leurs conseillers. Elle y retrouve par hasard son propre fils, Albert, qui s’était violemment éloigné d’elle après que Nathalie a divorcé avec son père et révélé son homosexualité.

Nathalie (Isabelle Carré) travaille pour la Commission européenne en Sicile à l’accueil des réfugiés provenant de la rive su de la Méditerranée. Dans le camp qu’elle dirige, elle prépare dans le plus grand secret la visite surprise que doivent y faire Emmanuel Macron et Angela Merkel, précédés par deux de leurs conseillers. Elle y retrouve par hasard son propre fils, Albert, qui s’était violemment éloigné d’elle après que Nathalie a divorcé avec son père et révélé son homosexualité. John (Donald Sutherland) et Laura Baxter (Julie Christie) sont un couple aimant frappé par un drame effroyable : leur petite fille, Christine, s’est noyée dans la mare devant leur maison en Angleterre. Laura peine à s’en remettre et accompagne son époux à Venise. Johny est chargé de la restauration d’une église.

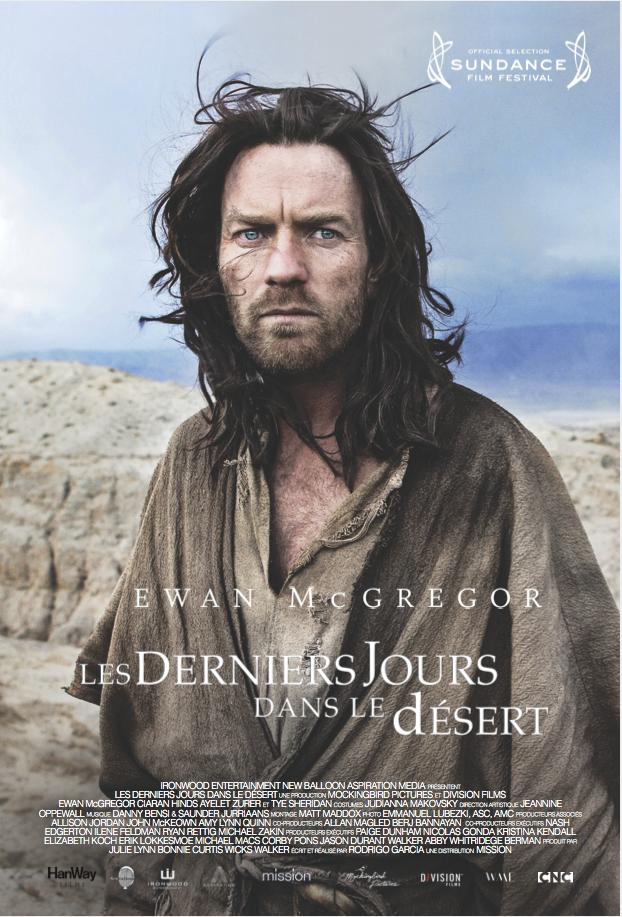

John (Donald Sutherland) et Laura Baxter (Julie Christie) sont un couple aimant frappé par un drame effroyable : leur petite fille, Christine, s’est noyée dans la mare devant leur maison en Angleterre. Laura peine à s’en remettre et accompagne son époux à Venise. Johny est chargé de la restauration d’une église. Jésus, on le sait (même si l’Evangile selon saint Jean n’en dit mot), a passé quarante jours dans le désert. Mais qu’y a-t-il fait sinon repousser les tentations du Diable ? Le réalisateur Rodrigo Garcia (auquel on doit quelques épisodes de Six Feet Under, des Soprano ou de The Affair) imagine une rencontre avec la famille d’un tailleur de pierres qui exerce sur son fils une autorité tyrannique tandis que sa femme se meurt d’un mal incurable.

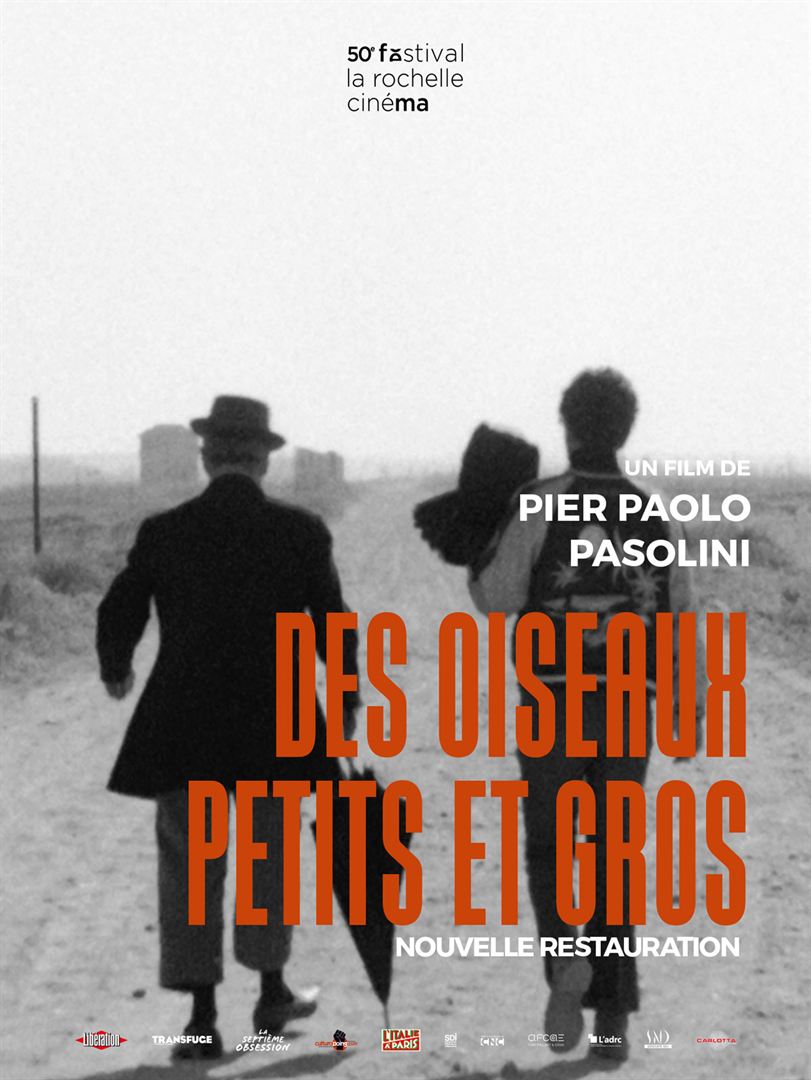

Jésus, on le sait (même si l’Evangile selon saint Jean n’en dit mot), a passé quarante jours dans le désert. Mais qu’y a-t-il fait sinon repousser les tentations du Diable ? Le réalisateur Rodrigo Garcia (auquel on doit quelques épisodes de Six Feet Under, des Soprano ou de The Affair) imagine une rencontre avec la famille d’un tailleur de pierres qui exerce sur son fils une autorité tyrannique tandis que sa femme se meurt d’un mal incurable. Toto et son fils Ninetto marchent dans la campagne. Un corbeau très bavard les rejoint qui leur assène des leçons de morale politique et religieuse. Il les projette notamment au douzième siècle où Toto et Ninetto sont des disciples auxquels Saint-François d’Assise a confié le soin d’évangéliser faucons et moineaux. Revenus à notre époque, Toto et Ninetto font diverses rencontres : des fermiers qui n’ont pas les moyens de payer leur loyer, une famille de grands bourgeois, des forains qui circulent en Cadillac, une prostituée….

Toto et son fils Ninetto marchent dans la campagne. Un corbeau très bavard les rejoint qui leur assène des leçons de morale politique et religieuse. Il les projette notamment au douzième siècle où Toto et Ninetto sont des disciples auxquels Saint-François d’Assise a confié le soin d’évangéliser faucons et moineaux. Revenus à notre époque, Toto et Ninetto font diverses rencontres : des fermiers qui n’ont pas les moyens de payer leur loyer, une famille de grands bourgeois, des forains qui circulent en Cadillac, une prostituée…. Coccinelle (Brad Pitt) est un tueur à gages frappé par la poisse, bien décidé à ce que sa prochaine mission se déroule sans encombres. Il prend le Shinkansen à Tokyo pour y dérober une mallette et en remettre le précieux contenu à ses commanditaires à la gare d’arrivée à Kyoto. Mais, pour le plus grand dépit de Coccinelle, sa route va croiser celle d’autres fines gâchettes embarquées dans le même train : celle de Citron et Mandarine, deux frères soi-disant jumeaux qui escortent le fils dévoyé d’un caïd de la pègre japonaise, celle d’un père dévoré par le chagrin et la culpabilité qui veut venger l’agression perpétrée sur son fils par une jeune ingénue, Prince, qui cache en fait une machiavélique meurtrière, celle encore d’un pistolero mexicain, Le Loup, bien décidé lui aussi à venger la mort de sa femme assassinée par une meurtrière, Le Frelon, qui achève ses victimes en leur injectant un poison mortel.

Coccinelle (Brad Pitt) est un tueur à gages frappé par la poisse, bien décidé à ce que sa prochaine mission se déroule sans encombres. Il prend le Shinkansen à Tokyo pour y dérober une mallette et en remettre le précieux contenu à ses commanditaires à la gare d’arrivée à Kyoto. Mais, pour le plus grand dépit de Coccinelle, sa route va croiser celle d’autres fines gâchettes embarquées dans le même train : celle de Citron et Mandarine, deux frères soi-disant jumeaux qui escortent le fils dévoyé d’un caïd de la pègre japonaise, celle d’un père dévoré par le chagrin et la culpabilité qui veut venger l’agression perpétrée sur son fils par une jeune ingénue, Prince, qui cache en fait une machiavélique meurtrière, celle encore d’un pistolero mexicain, Le Loup, bien décidé lui aussi à venger la mort de sa femme assassinée par une meurtrière, Le Frelon, qui achève ses victimes en leur injectant un poison mortel. Verónica (Mariana di Girolamo, l’incandescente danseuse de

Verónica (Mariana di Girolamo, l’incandescente danseuse de  La quarantaine, Massimo (Elio Germano) est dentiste. Il habite dans une luxueuse maison de la campagne romaine avec sa femme et ses deux filles. Sa vie sans histoire, rythmée par ses sorties hebdomadaires avec Simone, son ami de toujours, est brutalement rompue par une découverte macabre : dans sa cave, Massimo découvre une jeune fille brutalisée et attachée. Comment est-elle arrivée là ?

La quarantaine, Massimo (Elio Germano) est dentiste. Il habite dans une luxueuse maison de la campagne romaine avec sa femme et ses deux filles. Sa vie sans histoire, rythmée par ses sorties hebdomadaires avec Simone, son ami de toujours, est brutalement rompue par une découverte macabre : dans sa cave, Massimo découvre une jeune fille brutalisée et attachée. Comment est-elle arrivée là ? Faut-il résumer l’histoire archiconnue de Cyrano, celle d’un amour impossible que cet homme au physique disgracieux nourrit pour la belle Roxane, convoitée par l’infâme De Guiche qui, elle, n’a d’yeux que pour le beau Christian qui la séduira grâce aux poèmes que Cyrano lui écrira sous cape ?

Faut-il résumer l’histoire archiconnue de Cyrano, celle d’un amour impossible que cet homme au physique disgracieux nourrit pour la belle Roxane, convoitée par l’infâme De Guiche qui, elle, n’a d’yeux que pour le beau Christian qui la séduira grâce aux poèmes que Cyrano lui écrira sous cape ? Deux Juifs slovaques évadés d’Auschwitz en avril 1944, Rudolf Vrba et Alfred Wetzler, ont rédigé un rapport dans lequel ils témoignaient pour la première fois des crimes de masse qui y étaient commis. Ce rapport, on le sait, n’a pas convaincu les Alliés qui ont refusé de bombarder les camps pour y arrêter le génocide qui y était perpétré.

Deux Juifs slovaques évadés d’Auschwitz en avril 1944, Rudolf Vrba et Alfred Wetzler, ont rédigé un rapport dans lequel ils témoignaient pour la première fois des crimes de masse qui y étaient commis. Ce rapport, on le sait, n’a pas convaincu les Alliés qui ont refusé de bombarder les camps pour y arrêter le génocide qui y était perpétré.