Olfa, une mère tunisienne, a quatre filles. Les deux aînées, Ghofrane et Rahma, « ont été dévorées par le loup » annonce-t-elle mystérieusement. Les deux cadettes, Eya et Tayssir, belles comme le jour, vivent encore avec elles.

Olfa, une mère tunisienne, a quatre filles. Les deux aînées, Ghofrane et Rahma, « ont été dévorées par le loup » annonce-t-elle mystérieusement. Les deux cadettes, Eya et Tayssir, belles comme le jour, vivent encore avec elles.

Pour raconter le fait divers qui, en 2016, en Tunisie, a conféré à Olfa une bien triste célébrité, Kaouther Ben Hamia adopte un parti pris original, à mi-chemin entre la réalité et la fiction. Sur le plateau du tournage où elle demande à Olfa et à ses deux cadettes de témoigner, elle convoque trois autres actrices : la star Hend Sabri (Noura rêve) suppléera Olfa dans les scènes les plus difficiles et deux jeunes comédiennes interprèteront les rôles de Ghofrane et de Rahma.

J’ai découvert Kaouther Ben Hania en 2014 avec Le Challat de Tunis, un étonnant « documenteur » prenant pour point de départ un mythique motocycliste qui terrorisait Tunis en balafrant de sa lame (« challat ») les fesses des femmes qu’il jugeait impudiques. Son deuxième film, La Belle et la Meute, m’avait autant enthousiasmé que le premier. Il s’inspirait lui aussi de faits réels pour raconter une fiction traumatisante : le chemin de croix d’une jeune femme victime d’un viol qui devait, pendant toute une nuit filmée quasiment en temps réel, devant les autorités chargées de la protéger, se défendre de l’accusation de l’avoir provoqué. Avec son troisième, elle devient santo subito l’une de mes réalisatrices préférées.

Car Les Filles d’Olfa raconte un sujet poignant dans une forme jamais vue.

Du sujet, il ne faudrait pas trop en dire. Je reproche au Monde et à Télérama de dévoiler dans leurs critiques les motifs de la disparition de Ghofrane et de Rahma. Je vous recommande de n’en rien savoir pour le découvrir seulement à la fin du film.

Tout ce qu’on peut en dire est que, comme dans Le Challat de Tunis et La Belle et la Meute, Kaouther Ben Hania prend à bras-le-corps des questions qui déchirent la Tunisie. Un pays qui, depuis la chute de Ben Ali en 2011, n’en finit pas de se débattre dans une succession de crises politiques (la démocratie encore fragile peine à s’affirmer face aux deux écueils de la montée de l’islamisme politique et du retour à une laïcité autoritaire), sociales (la pauvreté demeure lancinante et la jeunesse est privée de perspectives) et géopolitiques (la Libye s’est effondrée à ses portes) que le jeune cinéma tunisien documente avec une incroyable acuité : Ashkal de Youssef Chebbi, Sous les figues de Erige Sehiri, Harka de Lofty Nathan…

Kaouther Ben Hania nous montre que les femmes tunisiennes sont à la fois les actrices et les victimes de cette douloureuse évolution. Elle peint dans Les Filles d’Olfa un gynécée de cinq femmes dont la chaleureuse complicité ne doit pas nous abuser. On découvre bien vite qu’Olfa, sous ses dehors si avenants, n’est pas la victime impuissante du martyre de ses filles mais bien, en partie au moins, la responsable. On apprend progressivement – mais la formule est trop synthétique et trop caricaturalement clinique pour synthétiser une situation qu’il faut prendre le temps d’assimiler – qu’elle a exercé sur ses filles la violence qu’elle a elle-même subie, qu’elle reporte sur elles les traumatismes qu’elle a vécus, qu’à force de vouloir leur éviter de commettre les erreurs qui ont gâché sa vie, elle va leur en faire commettre de bien pires…

L’idée de génie est d’avoir fait jouer par un seul et unique acteur tous les personnages masculins qui auront croisé le chemin d’Olfa : le père de ses filles, un homme violent et alcoolique, l’amoureux qu’elle a après son divorce, dont elle ne prendra pas conscience qu’il profitera de sa crédulité pour abuser ses filles, le policier vers lequel Olfa se tourne quand elle n’a plus d’autres solutions… L’excellent Majd Mastoura renvoie d’ailleurs moins l’image d’une masculinité toxique que celle d’un patriarcat obtus.

Ces sujets, à eux seuls sont déjà passionnants. Mais c’est la façon dont les traite Kaouther Ben Hamia qui selon moi donne aux Filles d’Olfa un intérêt rarement vu. Kaouther Ben Hamia aurait pu tourner un documentaire classique, en intercalant parmi les témoignages d’Olfa et de ses deux cadettes, face caméra, des images d’archives et des photos tirées des albums de famille. On ne compte plus le nombre de documentaires qui utilisent ce procédé paresseux. À l’inverse, elle aurait pu prendre le parti de tout fictionnaliser en recrutant des actrices pour chacun des cinq rôles et en leur demandant de rejouer les épisodes de leurs vies. On sent d’ailleurs qu’elle a hésité entre ces deux options. Mais elle en choisit une troisième, intermédiaire et bigrement culottée, dont j’ai exposé l’économie au début de ce texte. Et elle décide non pas d’en montrer le résultat, mais une version là encore intermédiaire, qui tient autant du « making-off » que du film : on voit les scènes que les actrices professionnelles tournent avec les trois « vrais » personnages mais on voit aussi, on voit surtout, ces femmes préparer ces scènes en s’interrogeant sur les motivations et les ressorts profonds des personnages qu’elles jouent ou qu’elles sont.

Je ne sais pas dans quelle mesure cet artifice a été pensé. Pour le dire autrement, je ne sais pas si la réalisatrice avait tourné les scènes de « making-off » en sachant par avance qu’elles feraient partie du film. J’ai tendance à penser que oui. Pour autant, je ne lui reproche aucun machiavélisme. Je trouve au contraire le résultat stupéfiant qui nous montre une sorte de procédé cathartique où la mère et ses deux cadettes, en rejouant les passages les plus traumatisants de leurs vies, en se confrontant aux doubles de Ghofrane et de Rahma, exorcisent leur passé devant nos yeux ébahis.

La bande-annonce

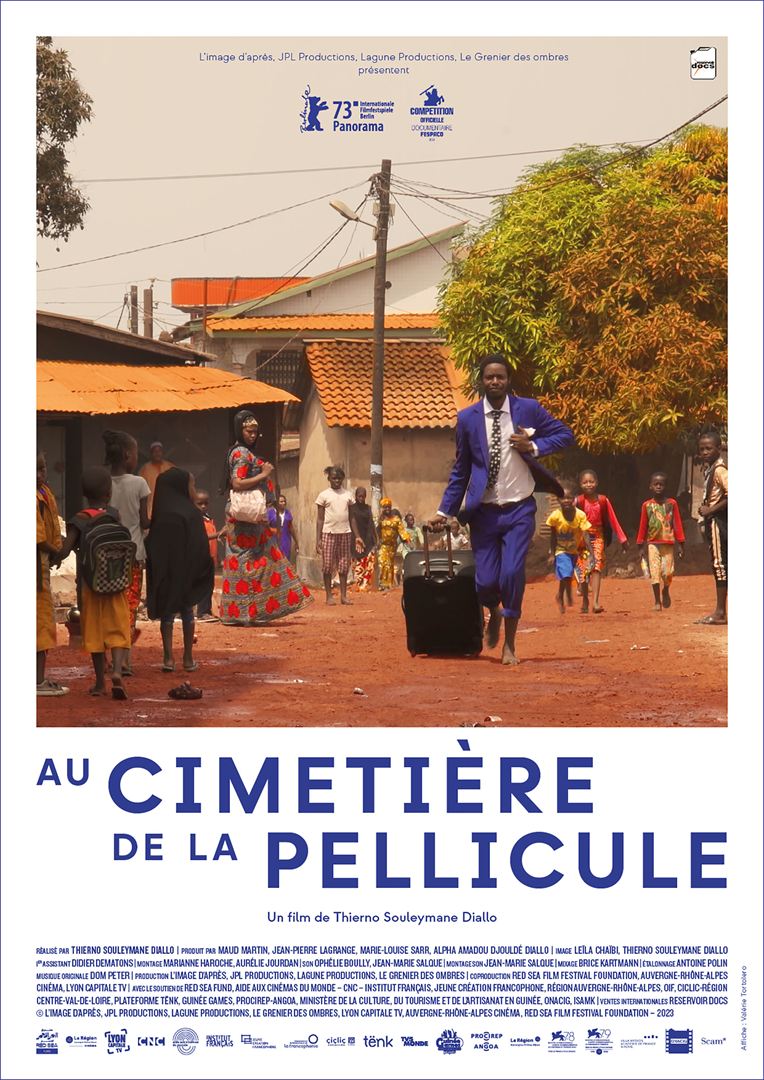

Un jeune cinéaste guinéen, Thierno Souleymane Diallo, part, avec la bénédiction de sa mère, à la recherche d’un film disparu : Mouramani, un court-métrage de vingt-trois minutes, tourné en France en 1953 par Mamadou Touré et qui passe pour être le premier film africain. Sa quête est l’occasion d’un voyage à travers la Guinée, en brousse puis à Conakry, et jusqu’en France. Il y montre que le cinéma guinéen, qui fut jadis prospère, n’est plus qu’un champ de ruines : concurrencées par les cassettes vidéo et les DVD, les salles de cinéma sont désaffectées et, privés de toute subvention publique, les jeunes cinéastes guinéens en sont réduits à se former avec des caméras en papier.

Un jeune cinéaste guinéen, Thierno Souleymane Diallo, part, avec la bénédiction de sa mère, à la recherche d’un film disparu : Mouramani, un court-métrage de vingt-trois minutes, tourné en France en 1953 par Mamadou Touré et qui passe pour être le premier film africain. Sa quête est l’occasion d’un voyage à travers la Guinée, en brousse puis à Conakry, et jusqu’en France. Il y montre que le cinéma guinéen, qui fut jadis prospère, n’est plus qu’un champ de ruines : concurrencées par les cassettes vidéo et les DVD, les salles de cinéma sont désaffectées et, privés de toute subvention publique, les jeunes cinéastes guinéens en sont réduits à se former avec des caméras en papier.

La cinquantaine bien entamée, Arnaud Viard a passé le confinement à Paris, avec Cléo et Melvil, ses deux enfants. Il partage leur garde avec leur mère (Romane Bohringer) dont il est depuis peu séparé. Dans le sixième arrondissement désert, il rencontre Marianne, une séduisante pharmacienne.

La cinquantaine bien entamée, Arnaud Viard a passé le confinement à Paris, avec Cléo et Melvil, ses deux enfants. Il partage leur garde avec leur mère (Romane Bohringer) dont il est depuis peu séparé. Dans le sixième arrondissement désert, il rencontre Marianne, une séduisante pharmacienne. Deux documentaristes polonais ont voulu consacrer un film à Roman Polanski. En accord avec lui, ils ont opté pour un format original. Ils l’ont filmé arpentant les rues de Cracovie, la ville où il a passé son enfance. Et ils ne l’ont pas filmé seul, mais en compagnie de Ryszard Horowitz, un ami d’enfance qui est devenu un photographe américain célèbre.

Deux documentaristes polonais ont voulu consacrer un film à Roman Polanski. En accord avec lui, ils ont opté pour un format original. Ils l’ont filmé arpentant les rues de Cracovie, la ville où il a passé son enfance. Et ils ne l’ont pas filmé seul, mais en compagnie de Ryszard Horowitz, un ami d’enfance qui est devenu un photographe américain célèbre. Un soir, dans la ligne 6 bondée du métro parisien, une altercation éclate entre un homme et une femme projetés l’un contre l’autre. Quelques instants plus tard, les voici dans un photomaton le pantalon aux chevilles, sauvagement enlacés.

Un soir, dans la ligne 6 bondée du métro parisien, une altercation éclate entre un homme et une femme projetés l’un contre l’autre. Quelques instants plus tard, les voici dans un photomaton le pantalon aux chevilles, sauvagement enlacés. Olfa, une mère tunisienne, a quatre filles. Les deux aînées, Ghofrane et Rahma, « ont été dévorées par le loup » annonce-t-elle mystérieusement. Les deux cadettes, Eya et Tayssir, belles comme le jour, vivent encore avec elles.

Olfa, une mère tunisienne, a quatre filles. Les deux aînées, Ghofrane et Rahma, « ont été dévorées par le loup » annonce-t-elle mystérieusement. Les deux cadettes, Eya et Tayssir, belles comme le jour, vivent encore avec elles. Taeko, son fils Keita et son époux Jiro forment en apparence une famille sans histoire. Mais le couple a ses secrets : Keita est le fils que Taeko a eu d’une précédente union et que Jiro, sous la pression de ses parents qui n’ont jamais admis qu’il ait quitté la fiancée qui lui était promise pour épouser Taeko, n’a toujours pas accepté d’adopter. Un accident dramatique va faire resurgir ce passé enfoui.

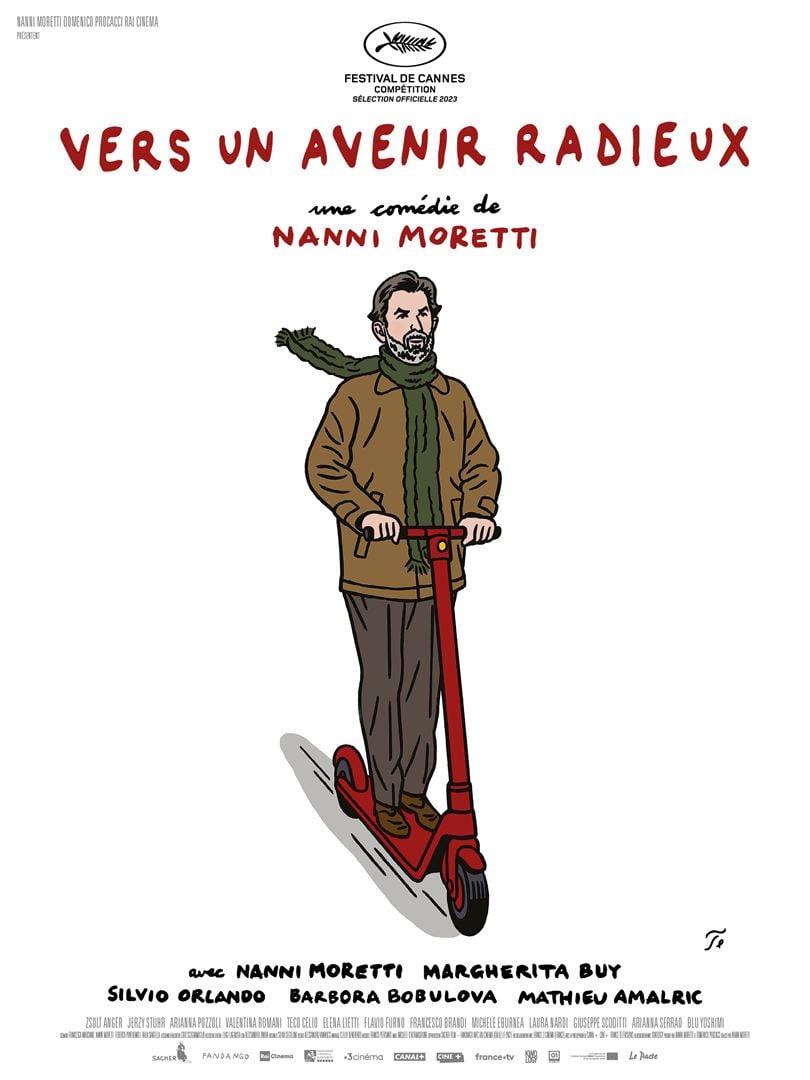

Taeko, son fils Keita et son époux Jiro forment en apparence une famille sans histoire. Mais le couple a ses secrets : Keita est le fils que Taeko a eu d’une précédente union et que Jiro, sous la pression de ses parents qui n’ont jamais admis qu’il ait quitté la fiancée qui lui était promise pour épouser Taeko, n’a toujours pas accepté d’adopter. Un accident dramatique va faire resurgir ce passé enfoui. Giovanni (Nanni Moretti dans son propre rôle) est un réalisateur italien reconnu mais vieillissant dont l’avenir est de moins en moins radieux. Le film qu’il tourne à grands frais sur un épisode de l’histoire italienne qui lui tient à cœur – la réaction du PCI de Togliatti à l’insurrection hongroise de 1956 et à sa répression par les chars russes – subit bien des déboires, à cause des foucades de son actrice principale (Barbara Bobulova) et de la déconfiture de son producteur français (Mathieu Amalric), l’obligeant à une démarche humiliante auprès des producteurs de Netflix (survendue comme la séquence la plus drôle du film mais déjà largement éventée par la bande-annonce). Sa femme (Margherita Buy), la productrice de tous ses films, produit parallèlement le thriller sans âme d’un jeune réalisateur italien surcôté et s’apprête à le quitter. Sa fille, qui compose la musique de ses films, a grandi et refuse de se plier aux rites familiaux auxquels son père est tant attaché ; elle est sur le point de déserter le nid familial pour épouser un barbon polonais qui a bien trois fois son âge.

Giovanni (Nanni Moretti dans son propre rôle) est un réalisateur italien reconnu mais vieillissant dont l’avenir est de moins en moins radieux. Le film qu’il tourne à grands frais sur un épisode de l’histoire italienne qui lui tient à cœur – la réaction du PCI de Togliatti à l’insurrection hongroise de 1956 et à sa répression par les chars russes – subit bien des déboires, à cause des foucades de son actrice principale (Barbara Bobulova) et de la déconfiture de son producteur français (Mathieu Amalric), l’obligeant à une démarche humiliante auprès des producteurs de Netflix (survendue comme la séquence la plus drôle du film mais déjà largement éventée par la bande-annonce). Sa femme (Margherita Buy), la productrice de tous ses films, produit parallèlement le thriller sans âme d’un jeune réalisateur italien surcôté et s’apprête à le quitter. Sa fille, qui compose la musique de ses films, a grandi et refuse de se plier aux rites familiaux auxquels son père est tant attaché ; elle est sur le point de déserter le nid familial pour épouser un barbon polonais qui a bien trois fois son âge. Santiago, la quarantaine, est un homme qui vit au rythme de ses passions. Après avoir longtemps été en couple avec Luis, il a adopté un mode de vie chaotique, entre drogue et alcool, passant des bras d’un amant à un autre, au détriment de sa fille Laila, qui vient d’achever ses études secondaires et qui réclame de lui l’attention et l’amour qu’il ne lui donne guère.

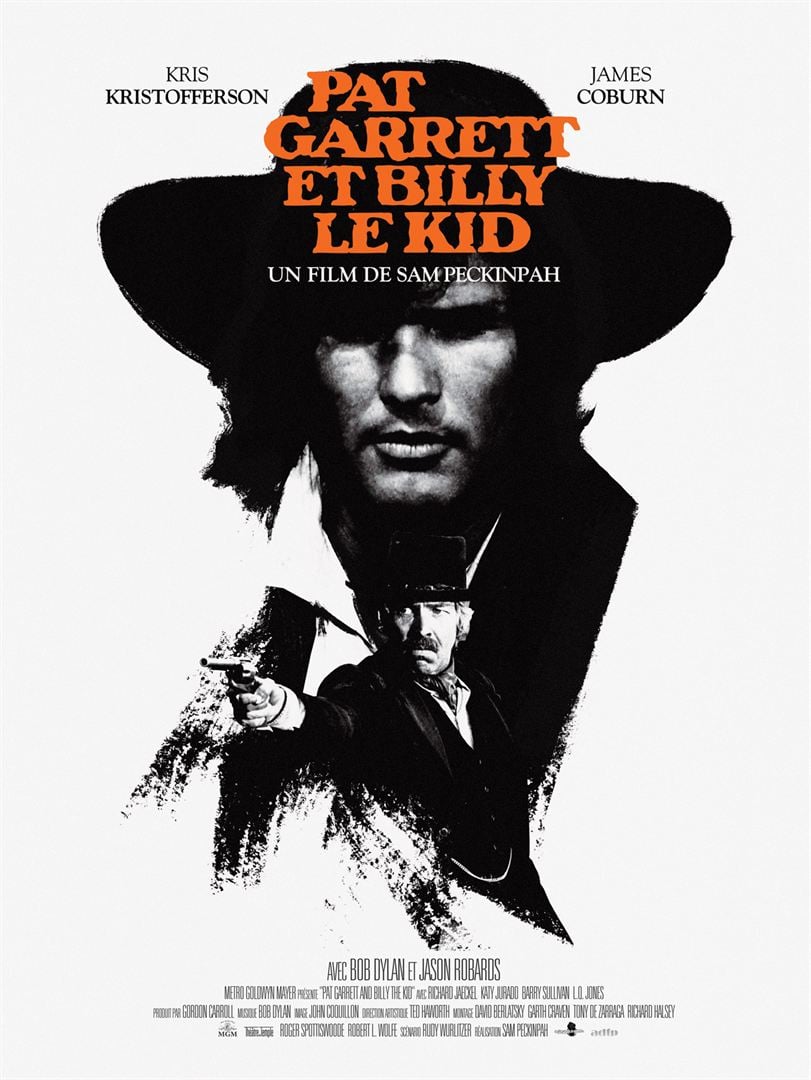

Santiago, la quarantaine, est un homme qui vit au rythme de ses passions. Après avoir longtemps été en couple avec Luis, il a adopté un mode de vie chaotique, entre drogue et alcool, passant des bras d’un amant à un autre, au détriment de sa fille Laila, qui vient d’achever ses études secondaires et qui réclame de lui l’attention et l’amour qu’il ne lui donne guère. Pat Garrett (James Coburn) et Billy le Kid (Kris Kristofferson) ont longtemps été hors-la-loi. Mais Pat Garrett a décidé de se ranger. Il se voit confier la tâche d’arrêter son ancien ami, qui reste sourd à ses avertissements. Une première fois, Billy est appréhendé. La veille de sa pendaison, il réussit à s’évader. Mais Pat Garrett sait qu’il devra mener sa tâche à bien.

Pat Garrett (James Coburn) et Billy le Kid (Kris Kristofferson) ont longtemps été hors-la-loi. Mais Pat Garrett a décidé de se ranger. Il se voit confier la tâche d’arrêter son ancien ami, qui reste sourd à ses avertissements. Une première fois, Billy est appréhendé. La veille de sa pendaison, il réussit à s’évader. Mais Pat Garrett sait qu’il devra mener sa tâche à bien. Leslie (Mahamadou Sangaré) et Renard (Martin Jauvat) ont grandi à l’ombre de la tour TDF de Romainville dans le 9-3. Le premier est missionné par un dealer de banlieue pour aller récupérer à Saint-Rémy-lès-Chevreuse un colis de beuh. Pour vingt euros, il convainc son ami de l’y accompagner. Sur place, ils font chou blanc mais découvrent, sur le chantier du Grand Paris Express, un curieux artefact. Persuadés d’avoir déniché une relique égyptienne voire un message extra-terrestre, les deux compères cherchent à en éclairer l’origine.

Leslie (Mahamadou Sangaré) et Renard (Martin Jauvat) ont grandi à l’ombre de la tour TDF de Romainville dans le 9-3. Le premier est missionné par un dealer de banlieue pour aller récupérer à Saint-Rémy-lès-Chevreuse un colis de beuh. Pour vingt euros, il convainc son ami de l’y accompagner. Sur place, ils font chou blanc mais découvrent, sur le chantier du Grand Paris Express, un curieux artefact. Persuadés d’avoir déniché une relique égyptienne voire un message extra-terrestre, les deux compères cherchent à en éclairer l’origine.