Après Annette, en ouverture le 6 juillet, après Benedetta le 9,Titane a fait scandale le 14 sur la Croisette et suscité des débats bien au-delà. Il en a suscité d’autant plus qu’il a reçu avant-hier soir la Palme d’or. Une Palme d’or historique puisque c’est la seconde seulement depuis 1945 décernée à une réalisatrice. Et une Palme d’or décernée à un film de genre, puisque c’est désormais l’expression consacrée pour désigner ce genre de films, là où le jury préférait souvent distinguer un film au sujet politique explicite (Missing, Farenheit 9/11) ou au thème social brûlant (Entre les murs, Moi, Daniel Blake).

Après Annette, en ouverture le 6 juillet, après Benedetta le 9,Titane a fait scandale le 14 sur la Croisette et suscité des débats bien au-delà. Il en a suscité d’autant plus qu’il a reçu avant-hier soir la Palme d’or. Une Palme d’or historique puisque c’est la seconde seulement depuis 1945 décernée à une réalisatrice. Et une Palme d’or décernée à un film de genre, puisque c’est désormais l’expression consacrée pour désigner ce genre de films, là où le jury préférait souvent distinguer un film au sujet politique explicite (Missing, Farenheit 9/11) ou au thème social brûlant (Entre les murs, Moi, Daniel Blake).

Alors qu’il recevait la palme d’Or à Cannes, Titane était déjà diffusé depuis trois jours en salles. Cette concomitance assez rare – je ne me souviens que de Tree of Life et de La Chambre du fils ces vingt dernières années – obère le box-office d’un film qui aurait sans doute eu plus de succès s’il était sorti à l’automne, précédé de l’attente impatiente suscitée par cette prestigieuse récompense. Mais elle permet de découvrir le film sans tarder et de s’en faire une opinion – en évitant le penchant délétère de le juger à l’emporte-pièce sans l’avoir vu.

Écartons d’abord une objection de procédure. Le film serait particulièrement éprouvant. Sa projection à Cannes aurait provoqué évanouissements, vomissements et évacuations. J’avais pris soin d’aller le voir l’estomac vide : je m’y serais évanoui peut-être mais n’aurais pas dégobillé sur les genoux de ma voisine. Pourtant, cette réputation sulfureuse – dont on se demande si elle va dissuader des spectateurs ou au contraire en attirer un nombre plus grand encore, motivés par je ne sais quel tabou – est largement usurpée. Certes, Titane contient quelques scènes impressionnantes d’un masochisme qui fait grincer les dents, serrer les accoudoirs et fermer les yeux. Mais pour autant, son interdiction aux moins de seize ans semble parfaitement proportionnée, une interdiction aux moins de douze étant trop laxiste et aux moins de dix-huit, rarissime, trop rigoureuse.

Venons-en enfin au film dont vous aurez noté, lecteur fidèle, que je n’ai pas résumé son scénario au premier paragraphe de ma critique, rompant avec une routine paresseuse.

Pourquoi ? parce que cette histoire – dont je ne sais plus très bien ce que j’ai le droit d’en dire sans m’attirer le reproche de divulgâchage – constitue à mes yeux son principal point faible. L’histoire d’une serial killeuse qui, pour fuir la police, entend se faire passer pour le fils, disparu dix ans plus tôt, d’un officier de sapeur-pompier perclus de chagrin, manque à ce point de crédibilité qu’elle m’a instantanément coupé des deux personnages principaux, en dépit de l’interprétation exceptionnelle d’Agathe Rousselle et de Vincent Lindon. Je n’ai rien ressenti pour Alexia/Adrien – dont on m’explique qu’elle/il se cherche un père de substitution. Je n’ai rien ressenti pour Vincent – dont on me dit que le besoin maladif de retrouver son fils le pousse contre toute raison à adopter cette fugitive.

J’avais aimé Grave car ce film de genre déjà passablement transgressif, au-delà des scènes inoubliables qu’il contenait, filait une métaphore diablement intelligente et sensible sur la sortie de l’adolescence, l’éveil des sens et la découverte de la sexualité.

Rien de tel hélas dans Titane qui flirte pourtant avec deux sujets stimulants : le transhumanisme (Alexia fut victime à neuf ans d’un grave accident de voiture qui conduisit à lui greffer dans le crâne une plaque de titane qui va altérer gravement sa personnalité) et le transgenrisme (Alexia est contrainte à se travestir pour disparaître). Hélas, du transhumanisme, Titane ne nous dit rien, sinon dans son plan ultime hélas tellement prévisible. Quant au transgenrisme, la conclusion du film, qui semble enfermer Alexia dans une identité de genre à laquelle elle tentait d’échapper, contredit frontalement le beau discours de Julia Ducournau lors de la remise de la Palme en faveur d’un « monde plus fluide et plus inclusif ».

La bande-annonce

Louis (Malik Zidi) est photographe dans les années 1860 à une époque où la photographie est encore un art balbutiant et le photojournalisme un métier inédit. Il vient de perdre son fils Lazare, jeune officier prometteur fauché à la bataille de Sébastopol. Il s’est mis en tête d’aller photographier le corps français expéditionnaire au Mexique. Mais, sans escorte militaire, ralenti par son lourd équipement, il se perd dans la forêt mexicaine. Il doit la vie sauve à la rencontre de Pinto (Leynar Gomez), un paysan analphabète.

Louis (Malik Zidi) est photographe dans les années 1860 à une époque où la photographie est encore un art balbutiant et le photojournalisme un métier inédit. Il vient de perdre son fils Lazare, jeune officier prometteur fauché à la bataille de Sébastopol. Il s’est mis en tête d’aller photographier le corps français expéditionnaire au Mexique. Mais, sans escorte militaire, ralenti par son lourd équipement, il se perd dans la forêt mexicaine. Il doit la vie sauve à la rencontre de Pinto (Leynar Gomez), un paysan analphabète.

Ousmane Sembène (1923-2007) est souvent présenté comme le père du cinéma africain. Samba Gadjigo fut son bras droit pendant les vingt dernières années de sa vie. Il lui consacra une longue biographie, d’abord publiée aux Etats-Unis en 2010, car Gadjigo est professeur outre-Atlantique, puis traduite en français en 2013. C’est le même itinéraire qu’a suivi ce documentaire réalisé en 2015. Il sort sur nos écrans six ans plus tard seulement, à l’occasion de la réédition du Mandat, un des films les plus attachants de Sembène.

Ousmane Sembène (1923-2007) est souvent présenté comme le père du cinéma africain. Samba Gadjigo fut son bras droit pendant les vingt dernières années de sa vie. Il lui consacra une longue biographie, d’abord publiée aux Etats-Unis en 2010, car Gadjigo est professeur outre-Atlantique, puis traduite en français en 2013. C’est le même itinéraire qu’a suivi ce documentaire réalisé en 2015. Il sort sur nos écrans six ans plus tard seulement, à l’occasion de la réédition du Mandat, un des films les plus attachants de Sembène. Antonio Ligabue (1899-1965) fut un peintre naïf qui acquit tardivement une relative célébrité dans l’Italie de l’après-guerre. Il souffrit toute sa vie de graves troubles psychiatriques qui provoquèrent de multiples internements en institutions spécialisées et le maintinrent en marge de la société.

Antonio Ligabue (1899-1965) fut un peintre naïf qui acquit tardivement une relative célébrité dans l’Italie de l’après-guerre. Il souffrit toute sa vie de graves troubles psychiatriques qui provoquèrent de multiples internements en institutions spécialisées et le maintinrent en marge de la société. Tony (Tim Roth) et Chris (Vicky Krieps) laissent derrière eux leur fille, June, pour s’installer quelques jours d’été sur l’île de Fårö en Suède, où vécut Bergman et où le grand réalisateur suédois tourna quelques uns de ses films. Tony est un cinéaste réputé, invité à Fårö pour y animer une master class. Chris, beaucoup plus jeune, réalisatrice elle aussi, peine à écrire son prochain film. Elle en raconte la trame à son conjoint qui l’écoute d’une oreille distraite : il y sera question de deux anciens amants, Amy (Mia Wasikowska) et Joseph (Anders Danielsen Lie), réunis par hasard sur une île suédoise pour le mariage d’un ami commun, qui, à l’occasion de la noce, renouent leur liaison.

Tony (Tim Roth) et Chris (Vicky Krieps) laissent derrière eux leur fille, June, pour s’installer quelques jours d’été sur l’île de Fårö en Suède, où vécut Bergman et où le grand réalisateur suédois tourna quelques uns de ses films. Tony est un cinéaste réputé, invité à Fårö pour y animer une master class. Chris, beaucoup plus jeune, réalisatrice elle aussi, peine à écrire son prochain film. Elle en raconte la trame à son conjoint qui l’écoute d’une oreille distraite : il y sera question de deux anciens amants, Amy (Mia Wasikowska) et Joseph (Anders Danielsen Lie), réunis par hasard sur une île suédoise pour le mariage d’un ami commun, qui, à l’occasion de la noce, renouent leur liaison. Après

Après  À Sept-Îles, sur les bords du Saint-Laurent, la population innue est parquée dans des réserves. Deux enfants, Mikuan et Shaniss y ont grandi, la première dans une famille unie, la seconde séparée de ses parents violents et alcooliques, y sont devenues inséparables. Mais au sortir de l’adolescence, leurs chemins semblent emprunter des chemins différents. Mikuan, éprise de littérature, ne rêve que de quitter une communauté qui l’étouffe tandis que Shaniss s’y est retrouvée piégée par un compagnon toxico et l’enfant qu’il lui a fait.

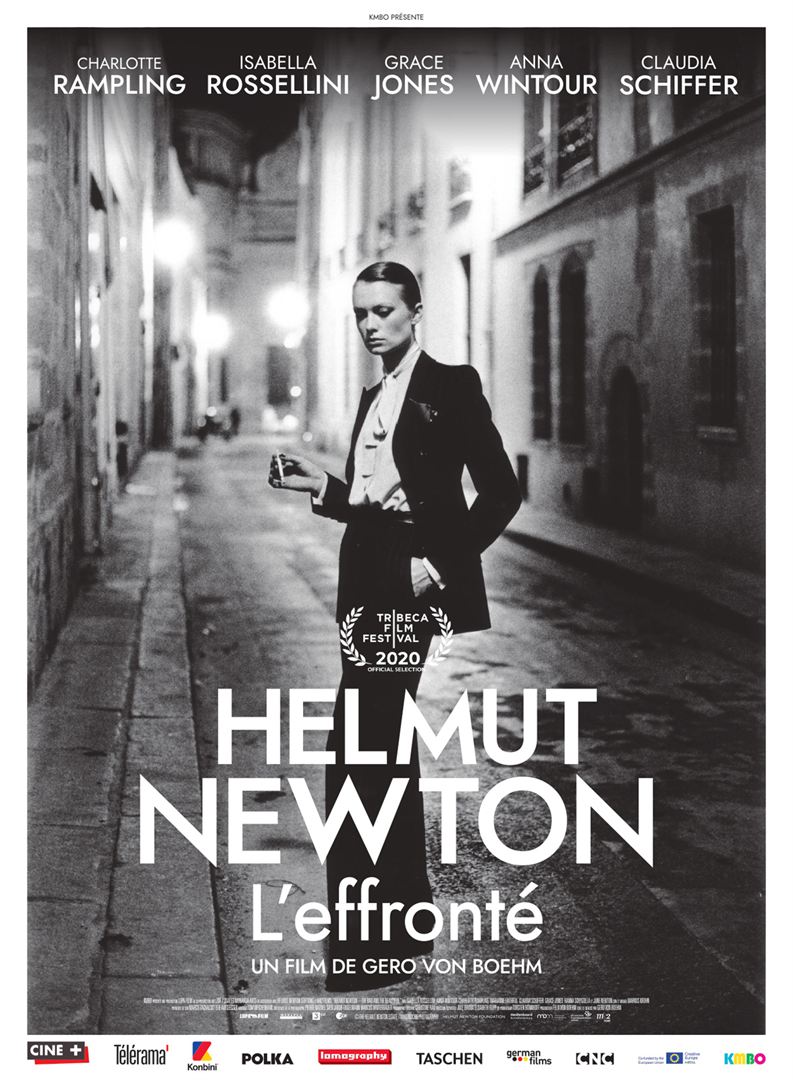

À Sept-Îles, sur les bords du Saint-Laurent, la population innue est parquée dans des réserves. Deux enfants, Mikuan et Shaniss y ont grandi, la première dans une famille unie, la seconde séparée de ses parents violents et alcooliques, y sont devenues inséparables. Mais au sortir de l’adolescence, leurs chemins semblent emprunter des chemins différents. Mikuan, éprise de littérature, ne rêve que de quitter une communauté qui l’étouffe tandis que Shaniss s’y est retrouvée piégée par un compagnon toxico et l’enfant qu’il lui a fait. Helmut Newton (1920-2004) compte parmi les photographes les plus connus du vingtième siècle. Certains de ses clichés, comme celui du smoking Yves Saint-Laurent dans une rue nocturne du Marais, sont entrés dans l’histoire. Toute sa vie durant, il a photographié des femmes puissantes, nues, très érotisées.

Helmut Newton (1920-2004) compte parmi les photographes les plus connus du vingtième siècle. Certains de ses clichés, comme celui du smoking Yves Saint-Laurent dans une rue nocturne du Marais, sont entrés dans l’histoire. Toute sa vie durant, il a photographié des femmes puissantes, nues, très érotisées. Jacob et Monica sont deux immigrés coréens installés depuis plusieurs années en Californie. Ils ont emmené aux Etats-Unis avec eux leur fille Anne et y ont eu un second enfant, David, affligé d’un souffle au cœur. Malgré les réticences de son épouse, Jacob a décidé de se mettre à son compte en rachetant un lopin de terre dans l’Arkansas et en y faisant pousser des légumes coréens. L’installation de cette famille, bientôt rejointe par la mère de Monica, dans un mobile home miteux ne va pas sans peine.

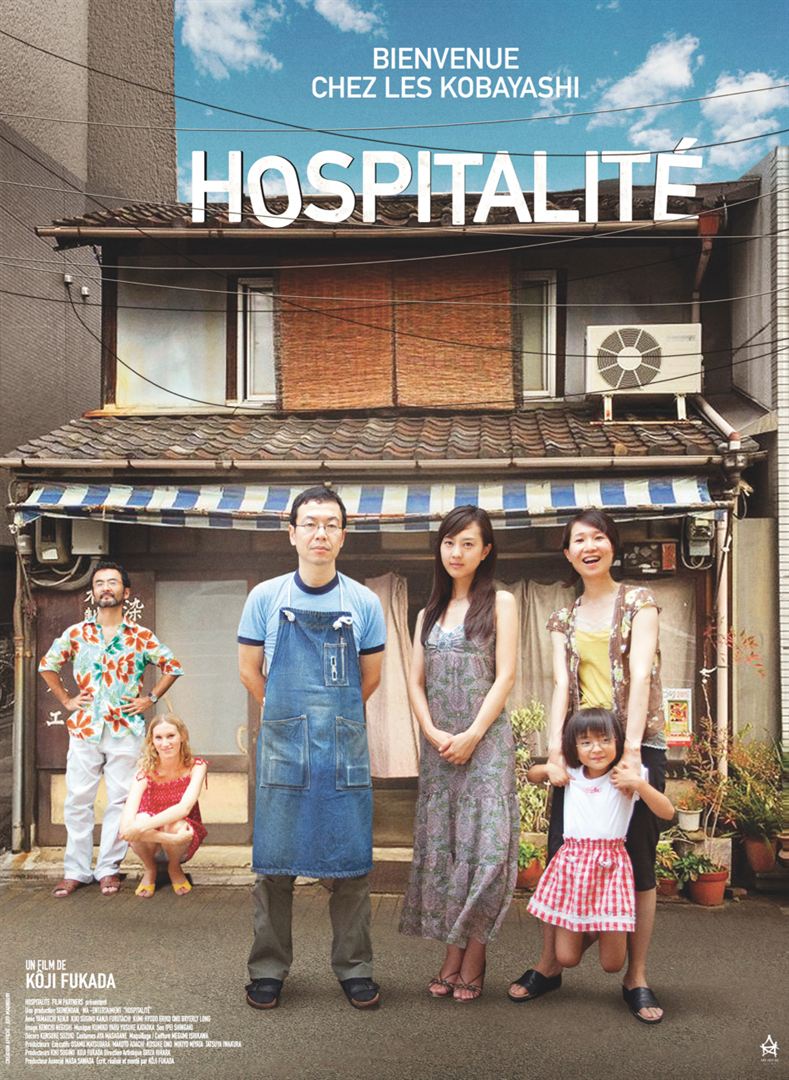

Jacob et Monica sont deux immigrés coréens installés depuis plusieurs années en Californie. Ils ont emmené aux Etats-Unis avec eux leur fille Anne et y ont eu un second enfant, David, affligé d’un souffle au cœur. Malgré les réticences de son épouse, Jacob a décidé de se mettre à son compte en rachetant un lopin de terre dans l’Arkansas et en y faisant pousser des légumes coréens. L’installation de cette famille, bientôt rejointe par la mère de Monica, dans un mobile home miteux ne va pas sans peine. Mikio Kobayashi a repris la petite imprimerie familiale tenue par son père. Elle est installée au rez-de-chaussée de sa minuscule maison tokyoïte qu’il partage avec Seiko, sa sœur divorcée, Eriko, la petite fille qu’il a eue de sa première femme, et Natsuki, sa seconde épouse qui tient les comptes de la petite entreprise.

Mikio Kobayashi a repris la petite imprimerie familiale tenue par son père. Elle est installée au rez-de-chaussée de sa minuscule maison tokyoïte qu’il partage avec Seiko, sa sœur divorcée, Eriko, la petite fille qu’il a eue de sa première femme, et Natsuki, sa seconde épouse qui tient les comptes de la petite entreprise. Désigné coupable – en version originale The Mauritanian – raconte l’histoire vraie de Mohamedou Ould Slahi (Tahar Rahim) qui fut arrêté fin 2001 en Mauritanie, transféré d’abord en Jordanie puis en Afghanistan et enfin à Guantánamo en 2004 où il resta emprisonné jusqu’en 2016.

Désigné coupable – en version originale The Mauritanian – raconte l’histoire vraie de Mohamedou Ould Slahi (Tahar Rahim) qui fut arrêté fin 2001 en Mauritanie, transféré d’abord en Jordanie puis en Afghanistan et enfin à Guantánamo en 2004 où il resta emprisonné jusqu’en 2016.